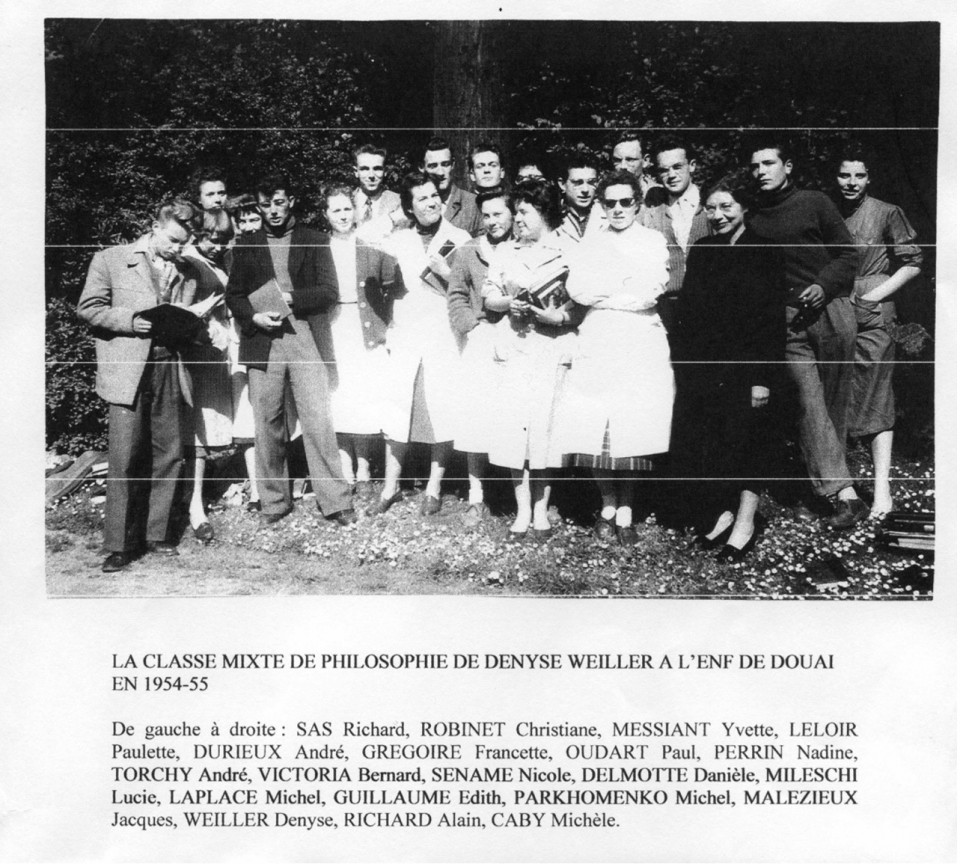

École normale d’institutrices de Douai, année 1954-1955. Denyse Weiller est au premier rang à droite, en vêtements sombres. Archive Gilbert Kirscher. Droits réservés. |

Denyse Weiller (1921-2001) a laissé de nombreux inédits dont Les Morts en moi, mémoires de guerre et ses mémoires professionnels, Curriculum vitae (ou « les mémoires d’un p’tit prof. », 1947-1984). Le chapitre II s’intitule « Élève-inspectrice 1959-1960. » Il constitue un rare témoignage sur la formation des élèves-inspectrices à l’ENS de Fontenay-aux-Roses. Nous remercions sa famille de nous autoriser à le publier et Gilbert Kirscher de nous avoir communiqué le dactylogramme au format pdf, deux photos et sa contribution, « Denyse Weiller, une chronologie ». Le texte a été édité suivant nos usages (notamment ajout de prénoms et des promotions). Sur D. Weiller, voir le Bulletin 2024-1, p. 73-74.

Christine de Buzon

L'année de préparation à l'inspection se passait à l'École normale supérieure, à Fontenay-aux-Roses pour les femmes, à Saint-Cloud pour les hommes. Les mœurs avaient évolué ; cette séparation selon les sexes ne tenait plus guère à un souci de moralité. On continuait simplement la tradition. Aucune des deux Écoles ne consentant à perdre la prérogative d'abriter un Centre de formation des futurs inspecteurs. Il fallut le branle-bas de 1968 pour que les stagiaires masculins et féminins fussent réunis ; jusque-là ils ne faisaient connaissance qu'au moment du concours qui leur était commun, puis dans l'exercice du métier.

Fontenay-aux-Roses n'est pas éloigné de Paris-Sud, mais je n'avais pas très envie de retourner chez mes parents. Je louai une chambre meublée et déménageai le strict nécessaire. Je n'avais pas pensé avec précision que le Centre de formation était « national », que les stagiaires venaient de toutes les contrées de la France, qu'elles étaient souvent mariées et mères de famille ; l'emploi du temps, terriblement dense en milieu de semaine, laissait de longs week-ends qui permettaient à celles qui le désiraient de retourner chez elles en province sans attendre Noël et Pâques. Évidemment, pendant les journées sans cours, j'aurais pu travailler à Fontenay. Outre que ce n'était pas très gai, je me rendis vite compte que la chambre, située dans une maison d'apparence calme, était extrêmement bruyante : jusqu'à minuit passé et à partir de cinq heures du matin, les murs tremblaient au passage des autobus et des camions. Bref, je revins habiter chez mes parents, avec les avantages et les inconvénients que cette solution comportait. Ce n'était que pour quelques mois.

Mon père qui souffrait d'angine de poitrine depuis la guerre et qui avait dû cesser son activité professionnelle en 1956 à la suite d'un infarctus, ne sortait guère ; ma grand-mère non plus ; ils étaient heureux de ma présence dans la maison. Ma mère aussi sans doute, mais rien ni personne ne pouvait l'empêcher de faire brailler son poste de radio.

Dès les premiers jours de cours à Fontenay, la directrice de l'École normale supérieure, Madame Maugendre (ENS-PSL 1910 l), demanda à rencontrer individuellement les élèves-inspectrices. Je ne me rappelle plus si, dès ce moment, je savais qu'elle avait été déportée-résistante[1]. Elle m'interrogea sur mes études antérieures par des questions précises ; comme je lui disais avoir été perturbée par la guerre, elle devina que j'étais juive, se montra aussi humaine que je pouvais le souhaiter et sut m'encourager à propos de ce nouveau chemin qui ouvrait mon avenir. Je crois ne l'avoir jamais revue en tête-à-tête.

Les élèves-inspectrices étaient divisées en deux sous-groupes, celles qui préparaient le concours d’aptitude à l’inspection primaire (CAIP) et celles qui avaient choisi l'inspection des écoles maternelles (CAIM). La formation était commune. Quelques années plus tard, après la création d'un centre commun pour les hommes et pour les femmes, le concours des maternelles disparut ; les femmes perdirent leurs prérogatives sur l'école « préélémentaire » ; certaines inspectrices vécurent très mal l'arrivée des hommes dans « leur » domaine ; il est vrai que, dès la fin du dix-neuvième siècle, sous l'impulsion de femmes remarquables, telle Pauline Kergomard (1838-1925), les garderies devinrent de véritables écoles ; l'éducation enfantine avait beaucoup progressé et l'on considérait l'École maternelle française comme un exemple à suivre.

Le concours d'inspection était ouvert aux professeurs sur simple demande, ainsi qu'aux instituteurs à condition qu'ils aient réussi un examen probatoire. Quelques professeurs passaient le concours sans suivre le stage qui y préparait : les uns pour devenir inspecteurs, les autres, simplement pour montrer à leurs futurs élèves - et à eux-mêmes ? - qu'ils possédaient les connaissances pédagogiques requises pour enseigner dans une École normale. En 1959-1960, nous n'étions que deux ou trois professeurs à suivre la formation. Dommage : cette année reste pour moi, sur les plans intellectuel et humain, un moment fécond et agréable de mon existence. Une collègue, professeur de français, voulait devenir directrice d'École normale ; elle tentait en vain de me persuader du bonheur qu'on peut éprouver à se sentir responsable de la bonne marche d'un établissement. Elle y croyait fort et fit une belle carrière.

J'étais donc redevenue étudiante après douze ans d'enseignement ; on pourrait parler d'une année sabbatique. Je ne m'attendais pas à un vécu aussi enrichissant pour moi. Même quand je connaissais assez correctement le contenu d'un cours (en philosophie, en psychologie), je m'aperçus que la façon de le présenter était très différente de ce que j'aurais conçu. Les élèves-inspectrices qui intervenaient pour une question ou une objection avaient l'habitude de se situer du côté du maître, de celui qui sait ; or, statutairement, c'était au formateur en titre qu'était dévolu ce rôle. Le ton de la parole des élèves adultes restait ferme, parfois trop sûr de soi ; je trouvais très reposant de n'être pas la personne qui avait à leur répondre. Pédagogiquement, l'observation des formateurs me montra que les meilleurs d'entre eux savaient traiter les stagiaires en collègues responsables, admettaient leurs critiques, les intégraient à leurs cours, ne se prétendaient pas omniscients. Cette attitude devait plus tard me servir d'exemple. Simple témoin de ces débats, je compris mieux que jamais que des individus intelligents, compétents et de bonne foi pouvaient présenter des opinions diverses et même opposées sur tout ce qui ne se résout pas de façon mathématique ; ce ne fut pas sans répercussions sur mes conceptions politiques.

Je me remis à rédiger des dissertations, avec quelques difficultés au début, mais très ravie de ne pas être la correctrice du paquet de copies, très curieuse aussi de la façon de corriger de nos professeurs.

Ce rôle d'élève permettait des analyses imprévues : la capacité d'attention est très limitée. En psychologie, on apprend qu'à tel âge, un enfant peut fixer son esprit sur le même objet pendant vingt, trente minutes, ce qui, généralisé, devient faux : le même élève, capable de vingt minutes d'attention, par exemple pour apprendre à faire des opérations ou écouter la parole du maître, peut s'adonner pendant plus longtemps à une activité qui l'intéresse vivement (en pédagogie « nouvelle », Célestin Freinet qui, vers 1920, introduisit l'imprimerie à l'école primaire, plus près de nous Fernand Oury, tirèrent parti de cette remarque). Pour moi, élève-inspectrice de trente-neuf ans, je pouvais encaisser des cours relativement difficiles ou ennuyeux ; mais quand se rapprochait le déjeuner, je me sentais « vidée » ; si je n'avais pas continué à prendre des notes, rien ne serait resté de ce que j'avais entendu. L'heure qui suit le repas n'est pas non plus propice ; puis revient un moment assez favorable à l'étude. Un instituteur qui connaît ses élèves, qui est réceptif à leur fatigue, peut, par sa polyvalence même, faire alterner dans l'emploi du temps, des exercices mentaux, corporels, esthétiques ; en revanche, quand Je vois dans les collèges et les lycées, des journées de six à huit heures de cours consacrés à des disciplines intellectuelles, cours qui s'adressent à des jeunes auxquels on n'a pas toujours appris à prendre des notes, je ne suis pas étonnée que souvent il n'en subsiste pas grand-chose. Il n'en resterait rien sans le travail personnel demandé aux élèves, à l'école ou à la maison.

N.B. : cette remarque sur l'attention va assez loin ; si vous devez présenter une requête quelconque auprès de quelqu'un, fonctionnaire ou autre, évitez le moment où il vient d'arriver, il a besoin de s'adapter à sa nouvelle journée ; évitez surtout les moments qui précèdent ou suivent le déjeuner. Dix heures du matin ou trois-quatre heures de l'après-midi me semblent les plus propices. En fin de journée les travailleurs sont fatigués, leur esprit est déjà ailleurs.

Parmi les cours destinés aux élèves-inspectrices, la plupart étaient intéressants, parfois remarquables. Certains professeurs se donnaient plus de mal que d'autres pour les préparer, mais les résultats n'étaient pas toujours à la mesure de leur labeur. Le sociologue notamment était très calé, très sérieux, mais le vocabulaire technique qu'il utilisait, son ton de voix monocorde et la façon dont il coupait les phrases en des endroits illogiques, rendaient son dire fort abscons pour qui ne possédait pas déjà des fondements solides dans sa discipline ; les élèves-inspectrices étaient très sévères à son égard ; un jour que je fis, à sa demande, un exposé sur « le formalisme chez Kant », elles me congratulèrent sur le mode ironique : « C'est la première fois qu'on comprend quelque chose au cours de M. X ». Personnellement, je constatai qu'il ne faisait pas l'impasse sur Marx comme je l'avais présumé à tort ; il distinguait marxistes et « marxiens » ; ce dernier terme, nouveau pour moi, signifie qu'on porte intérêt à la théorie de Marx, qu'on peut par conséquent s'en servir dans ses explications, voire dans son activité économique, sans pour autant adhérer au communisme. Jamais ce professeur, ni aucun autre, ne chercha à nous endoctriner ; c'était sans raison que je m'étais préparée à être agressive. Je me laissai donc aller à la détente, à la joie d'apprendre à nouveau, de parcourir des domaines inconnus de moi. La plupart des personnels, formateurs et stagiaires, étaient sans doute socialistes, mais pendant toute cette année, l'apolitisme sembla la règle.

Le professeur de français, une femme jolie et remarquable, jouait aussi un rôle à l'Assemblée nationale ; elle nous faisait étudier les auteurs au programme pour l'oral. J'admirais ses cours. C'est d'elle que j'ai pris l'habitude de l'expression « tenir les deux bouts de la chaîne », voulant dire qu'on essaye de ne pas se limiter à un seul point de vue, nécessairement déformant, sur une question ou un être humain. Une fois, je me permis de discuter son explication d'une phrase de Montesquieu qu'elle voyait au premier degré et que je jugeais ironique[2] ; est-ce pour cette raison ? ou parce qu'elle me savait de formation philosophique ? elle se montra étonnée (sic) que j'aie pu faire ressortir la poésie d'un texte de Verlaine que j'avais à expliquer ; il est vrai que de longue date je récitais par cœur le poème en question. Elle sut nous amuser en nous lisant des passages grivois de Verlaine qu'on omet dans les « textes choisis » (par exemple, « Dédicace » :

« Vous souvient-il, cocodette un peu mûre, […]

Ce moi, toujours prêt, terrible, horrible,

Ce toi mignonnement prenant goût à la chose... »).

Je ne vais pas passer en revue tous les professeurs ; quelques-uns nous tenaient sous leur charme, d'autres nous agaçaient ; je pense au professeur de psychologie de l'enfant, Marc-André Bloch[3] (ENS-PSL 1919 l), qui avait écrit quelques ouvrages et de nombreux articles de revues intéressants et de lecture agréable ; il n'arrêtait pas, quand il parlait, de marcher de long en large ; à peine arrivé à la porte, il repartait vers la fenêtre ; ses chaussures grinçaient. Ses cours sur les stades chez l'enfant, indispensables à notre formation, étaient bien composés. Comme il était juif, je me sentais malgré moi solidaire de lui, très mal à l'aise quand, à juste titre, les élèves-inspectrices critiquaient ses déambulations.

Le cours de législation scolaire était confié à M. Pierre Mayeur qui était l'auteur des livres les mieux informés sur la question. Chacun de ses exposés théoriques était suivi de problèmes pratiques dont nous discutions immédiatement ou dont nous devions chercher des solutions pour la semaine suivante. Pour moi qui n'étais pas passée comme élève par l'École normale, c'était entièrement nouveau ; j'avais été professeur pendant douze ans, déléguée syndicale quelque temps, en ignorant tout des règlements concernant mon métier, en ignorant quasiment leur existence. Heureusement, les textes officiels sont dans l'ensemble pleins de bon sens ; un enseignant qui a jadis été élève les suit sans les connaître (encore que, depuis quelques décennies, ils changent un peu trop souvent). Évidemment je ne savais rien des règlements sur les constructions scolaires ou sur les punitions permises à l'école élémentaire. M. Mayeur, déjà âgé, dominait son cours qui était un modèle du genre, pas du tout ennuyeux, parfois passionnant ; à la fin de l'année, nous connaissions la législation scolaire et sa jurisprudence. Malheureusement, M. Mayeur était sourd. En arrivant, il ôtait sa prothèse jusqu'au moment où il ouvrait la discussion. Le sachant incapable d'entendre, les élèves-inspectrices, des femmes adultes, intelligentes, responsables, se mettaient à s'interpeller, à plaisanter tout haut ; parfois le désordre verbal devenait indescriptible. Nous n'étions que trois ou quatre à résister au climat ambiant ; ce cours nous intéressait et nous respections son auteur. Ce chahut me fit réfléchir sur les tentatives actuelles d'ouvrir à des handicapés sensoriels - sourds ou aveugles - les portes de l'enseignement.

Un après-midi par semaine, nous nous rendions dans des écoles, accompagnées par une formatrice, professeur principal. Les cours du matin se terminaient à midi ou midi et demi à Fontenay et nous devions nous trouver dès treize heures trente à Paris ou dans une banlieue plus ou moins proche. Autant dire que nous n'avions guère le temps de prendre un repas, et cela, je le supporte mal. Plusieurs élèves-inspectrices disposaient d'une voiture ; souvent je faisais partie des privilégiées qu'elles emmenaient vers le lieu de rendez-vous ; si le trajet avait été assez rapide, nous entrions dans un restaurant ; sinon, nous nous contentions d'un sandwich.

Nous visitions des écoles en compagnie de l'inspecteur de la circonscription. Quelques séances furent totalement ou partiellement réservées à la construction et à l'organisation scolaires. Il nous arriva même d'aller en pleine campagne - pas si loin de Paris - dans des établissements à une ou deux classes ; nous pouvions être nommées dans une région rurale. Jadis, l'école donnait vie au moindre village ; l'instituteur y était souvent intégré et y passait sa vie. S'il était compétent, il suivait des « méthodes nouvelles » ; à certains moments les enfants d'un groupe d'âge travaillaient tout seuls ; les grands pouvaient donner des explications aux petits ; rien ne permet mieux d'approfondir des connaissances que d'avoir à les transmettre. Enfin les plus jeunes entendaient déjà d'une oreille les leçons faites à leurs aînés et souvent ils en profitaient. En revanche, quand l'instituteur ne passait qu'un minimum de temps au village en attendant d'obtenir sa mutation en ville, quand l'instituteur était débutant ou insuffisant, toute la scolarité de tous les élèves était perturbée. Après 1970, on se mit à regrouper les écoles rurales et à trimbaler les élèves en autocar ; les enfants de la campagne suivent à peu près tous un cursus semblable à ceux des villes.

Plus couramment, nos après-midis dans les écoles étaient consacrés à des visites de classes. Là encore, quelques-uns de mes préjugés tombèrent : on ne nous montrait pas seulement des établissements modernes et des pédagogues admirables. Nous assistions à des leçons ; ensuite nous en discutions ; du point de vue déontologique, je souhaitais déjà la présence de l'instituteur, mais il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer un moment. J'étais intéressée par l'attitude de l'inspecteur, par celle de l'enseignant, par les opinions des élèves-inspectrices. Moi qui n'étais guère entrée dans des petites classes depuis mon enfance, je me sentais incompétente ; je ne donnais mon avis que si l’on me le demandait expressément. Au contraire, les anciennes institutrices qui se destinaient à l'inspection avaient beaucoup à dire et se passionnaient ; en un premier temps, par rapport au concours, je crus à leur supériorité ; puis je me rendis compte qu'elles étaient loin d'être d'accord entre elles ; bien plus, quand elles avaient enseigné la lecture ou le calcul d'une certaine façon, elles avaient tendance à se montrer réticentes devant une autre méthode peut-être plus intéressante. Elles jugeaient souvent en fonction du procédé employé, j'étais plutôt sensible au climat de la classe, à la capacité du pédagogue de stimuler les enfants ; je remarquais les laissés pour compte.

Nous n'allions que dans les classes où les instituteurs consentaient à nous recevoir à la demande de l'inspecteur, ce qui supposait d'assez bonnes relations entre inspecteurs et inspectés. Les « chefs » me paraissaient souvent paternalistes ; parfois on sentait qu'ils usaient de leur charme face à des institutrices, mais aussi face à des instituteurs ; j'aurais presque osé parler d'homosexualité latente. D'autres, inspecteurs ou inspectrices, manifestaient davantage leur autorité, pouvaient aller jusqu'à l'impolitesse, s'emparant d'une pile de cahiers dans une armoire, se comportant comme s'ils étaient chez eux. Intéressant.

Les instituteurs acceptaient en général le paternalisme, les institutrices répondaient aux tentatives de séduction par la réciprocité. Quelques-uns semblaient prêts à trouver que l'inspecteur avait toujours raison, d'autres se rebellaient automatiquement et pas toujours à bon escient ; néanmoins je les préférais : avec eux la discussion devenait possible.

Une autre demi-journée par semaine était consacrée aux écoles maternelles. L'annonce de ce moment de l'emploi du temps en début d'année avait rencontré de ma part indifférence, voire rejet : je m'étais inscrite à un stage qui débouchait sur l'inspection primaire, qui ouvrait sur l'emploi d'inspecteur-professeur ou de directeur d'École normale, non pour devenir inspectrice des maternelles. Les hommes, futurs inspecteurs, n'étaient pas astreints à fréquenter des écoles pour tout-petits. Du temps de ma propre enfance, la maternelle ne recevait que des enfants dont la mère était obligée de travailler. Le film La Maternelle (1932), tiré du livre de Léon Frapié, rend assez bien compte de leur origine sociale et du manque de perspectives culturelles. Quand une femme de la bourgeoisie exerçait une profession, elle faisait garder ses enfants chez elle ou les confiait à un « jardin d'enfants » payant. Mes parents, commerçants, vivant sur le lieu de leur travail, ne s’étaient pas posé de question à mon sujet : ils s'occupaient de moi ; quand ma mère aidait à la vente aux jours et heures d'affluence, je restais dans l'arrière-boutique, calme et sage. L'année qui précéda mes six ans et l'école obligatoire, je passai quelque temps à la maternelle pour « savoir ce que c'était ». Je revois une salle immense, tout en longueur, blanche et verte, où des enfants innombrables étaient assis dont je ne voyais que le dos, où une petite fille que je connaissais osait se mettre debout pour essayer de grimper à une colonne de soutènement. Je ne conserve le souvenir d'aucune activité. Au bout huit jours, ma mère me reprit. L'expérience était terminée.

Je savais, théoriquement par la psychanalyse, que l'enfance retentit sur toute l'existence d'un individu. Je savais, parce que j'avais travaillé dans une École normale, que la maternelle jouissait de considération, mais je n'avais pas eu l'occasion de pénétrer dans une classe de petits.

Je n'avais pas prévu que l'école maternelle serait pour moi la grande révélation de l'année, à la fois intellectuellement et affectivement. La responsabilité de la formation avait été confiée à Melle Françoise Léandri, une inspectrice des maternelles. C'était une petite femme aux cheveux gris, sans doute déjà proche de la retraite, toujours vêtue de noir ou de couleurs sombres. Elle avait la foi dans son métier et nous la communiquait, parfois par simple sourire généreux, un hochement de tête approbateur ou un clignement de ses yeux pétillants.

Ses cours étaient clairs, structurés, documentés, Tout était étudié, depuis l'historique des écoles maternelles et leur organisation, jusqu'à la pédagogie de chaque catégorie d'exercices. Les théories alternaient avec les visites d'école qui les illustraient. Les enfants étaient naïfs et sans timidité, les institutrices en général compétentes. Je ne soupçonnais pas combien cette formation me servirait ultérieurement.

Melle Léandri nous initia et nous convertit à la rythmique Dalcroze ; elle nous donna rendez-vous rue Vaneau, où une rythmicienne nous proposa de nous exercer nous-mêmes : nous prîmes ainsi conscience de l'effort mental exigé, du plaisir à nous mouvoir sur une improvisation musicale au piano. La séance suivante eut lieu dans une école où nous pûmes analyser et juger l'apport d'un tel enseignement à des enfants à partir de cinq ans (plus tôt, le manque de maturation de leur système nerveux les en rend encore incapables). Le cours sur la rythmique m'enthousiasma.

Melle Léandri, inspectrice dans le dixième arrondissement, nous fit pénétrer une fois dans une école maternelle qui, bien que située en plein centre de Paris, était calme et aérée : les récréations se passaient sur le toit de l'immeuble transformé en terrasse. Je prenais goût à ces visites de Paris sous l'angle de ses écoles.

Une autre fois, elle nous emmena dans une circonscription du treizième arrondissement dirigée par une de ses collègues, Melle Germaine Tortel, qui fondait sur la poésie toute l'éducation des petits. Dans quelle mesure les enfants ne disaient-ils que ce que les adultes voulaient leur faire dire ? Dans quelle mesure arrivaient-ils à tirer de leur propre fonds les formules les plus belles et les plus inattendues ? Difficile à tirer au clair. Melle Tortel possédait et transmettait à ses institutrices, « l'art d'accoucher les esprits » de leur poésie latente. On voyait là tout ce que l'école maternelle pouvait apporter, on voyait aussi combien l'enfance était malléable.

Quand Melle Léandri nous parla des réunions multiples auxquelles est convié un inspecteur, je compris qu'on y perdait beaucoup de temps et que ce n'était pas affriolant ; elle termina en assurant avec un clignement d'yeux convaincant : « il faut être là ». Elle affirmait plus qu'elle ne démontrait ; je n'étais pas dupe ; cependant, j'avais tendance à croire ce qu'elle disait. Des années plus tard, je compris combien elle avait raison ; elle savait de quoi elle parlait et connaissait son métier. Dans les années soixante-dix, en lisant Le Monde, j'appris son décès.

Avec une autre formatrice, nous visitions des lieux, des organismes, plus ou moins en relation avec nos préoccupations. Je conserve le souvenir de l'école élémentaire de l'hôpital de Garches et de l'établissement nommé « Le Coteau » que je devais plus tard faire visiter à mon tour. A l'hôpital de Garches, il n'y avait pas, comme à présent, des accidentés de la route ; deux ou trois instituteurs faisaient la classe à des enfants atteints de poliomyélite et à des infirmes moteurs cérébraux (IMC). Quelques-uns des premiers vivaient dans d'énormes poumons d'acier. Parler avec eux était très impressionnant. Leurs seules joies étaient la conversation et la lecture, en un temps où la télévision, inventée déjà, n'était pas répandue. Nous vîmes des enfants à plat ventre, des tuyaux dans les narines, écrire en s'appliquant sur des cahiers les exercices du jour. Enfin les IMC, souvent intelligents mais à la musculature mal gouvernée, étaient maintenus debout par un dispositif rigide ; leurs doigts pressaient trop fort leur crayon, mais ils écrivaient et en tiraient fierté.

« Le Coteau », à Vitry, existe encore[4]. C'est un établissement pour « caractériels », c'est-à-dire pour des enfants intellectuellement normaux, mais qui se rendent insupportables à leur famille et à l'école. Sa visite m'apprit beaucoup. J'y vis, dans une salle réservée aux plus jeunes, une maison miniature d'environ un mètre cube où un petit pouvait aller se réfugier quand il éprouvait le besoin de s'isoler, soit parce qu'il avait envie de solitude, soit parce qu’il sentait monter en lui son aversion pour les autres ou son angoisse. L'enfant, retrouvant symboliquement l'utérus maternel, s'y calmait, en ressortait régénéré pour un moment. Ultérieurement, dans un certain nombre de classes d’écoles maternelles, la petite maison commença à se répandre ; j'y contribuai dans la mesure de mes possibilités. J'appris aussi au Coteau ce qu'étaient des « réunions de synthèse » au cours desquelles tous ceux qui dans l'établissement ont affaire à un enfant se réunissent pour parler de lui et de son avenir ; c'est très différent d'un conseil des maîtres où il n'est guère question que de travail scolaire. On sait qu'un individu présente des comportements divers selon son interlocuteur ; dans une réunion de synthèse discutent de l'enfant aussi bien l'éducateur qui le voit à son lever, aux repas et pendant ses activités de loisirs, l'assistante sociale qui a enquêté sur ses parents, que 1'instituteur et le médecin. Quelques années plus tard, je devais m'intéresser au groupe de La Borde[5] (dans le Sud-Ouest) où quelques médecins avaient remarqué que tel malade, quasiment mutique, arrivait à s'exprimer quand il était auprès du jardinier ; cela les amena à inviter à des réunions (de synthèse) tous ceux qui avaient pu entrer en contact avec un malade, pratiquement tout le personnel de la maison. Je lus les premiers numéros de la revue La psychothérapie institutionnelle et retins les noms de François Tosquelles et de Jean Oury dont je devais un jour connaître le frère, Fernand Oury, et travailler avec lui[6].

Je devais aussi réentendre parler des réunions de synthèse quand j'ai travaillé à l'Éducation surveillée de 1966 à 1968.

Du point de vue personnel, cette année, intéressante, à Fontenay, fut pénible. Ma grand-mère qui, jusqu'à quatre-vingt-deux ans avait été très active, protestant quand ma mère ne lui laissait pas faire la vaisselle, mais maugréant entre ses dents quand elle la faisait : « je ne suis plus bonne qu'à ça », ma grand'mère qui, chaque après-midi prenait le métro sans craindre les heures d'affluence pour aller chez ses sœurs plus jeunes qu'elle ou circuler dans les grands magasins, ravie quand nous la chargions de quelque course, ma grand-mère ne sortait quasiment plus. Elle était contente quand elle recevait, le lundi, la visite de ses autres enfants. Elle tenait compagnie à mon père, plus très solide, et ne s'intéressait guère qu'aux mots croisés. Je ne me souviens pas qu'elle ait eu une quelconque maladie. Elle avait quatre-vingt-six ans depuis l'été et n'éprouvait plus l'envie de vivre. Durant l'hiver, elle s'affaiblit rapidement, refusa de s'alimenter ; j'étais la seule avec qui elle consentît à ouvrir la bouche pour prendre quelque nourriture à la petite cuiller, un petit suisse ou un peu de compote. Elle cessa de chercher les mots croisés et mourut trois semaines après. L'infirmière que nous venions d'engager, tant nous étions fatigués, me réveilla vers quatre heures du matin, pour que je l'aide à la toilette mortuaire. Pour la première fois je touchais un cadavre. J'aimais beaucoup ma grand-mère ; je fus très affectée.

Quelques jours après, je m'alitai avec une énorme grippe. A peine remise, vers la fin janvier, je retournai à Fontenay. C'était le moment où l'on préparait pour chacune des élèves-inspectrices, un stage d'une dizaine de jours, dans un organisme susceptible d'enrichir son expérience. La plupart de mes collègues avaient déjà choisi, qui, une école de sourds-muets, qui, une association internationale de l'enfance, etc. Quand la formatrice me demanda ce que je souhaitais, je répondis par plaisanterie que j'accompagnerais bien « une classe de neige ». Les classes de nature venaient tout juste d'être créées, elles étaient rarissimes et considérées comme fantaisistes. J'aimais les sports d'hiver, mais je ne pensais pas du tout être expédiée à la montagne « pour le travail » ; simplement, peu compétente sur les organismes susceptibles de recevoir des élèves-inspectrices, je m'en étais tirée par une pirouette. Voilà qu’on me prit au sérieux. Plus tard, la responsable des stages me confia que j'avais si mauvaise mine après ma grippe qu'elle avait cherché et réussi à trouver une école qui envoyât des classes à la neige à la date voulue. C'était « l'école de plein air » de Suresnes que nous avions visitée au premier trimestre et qui accueillait en priorité des enfants non pas malades, mais chétifs ; les salles de classe avaient été conçues avec trois parois ouvrantes : on enseignait « en plein air » dès que le soleil était assez chaud ; les exercices physiques avaient lieu très régulièrement dans le jardin qui était vaste et planté d'arbres. Tout cela ne nuisait pas, bien au contraire, à la scolarité.

Cette école-pilote avait saisi une des premières l'opportunité d'envoyer des classes à la montagne ; il fut convenu qu'après le congé de février, j'accompagnerai au Grand-Bornand, un petit village de Savoie, une cinquantaine d'élèves et leurs maîtres dans un ancien hôtel qui avait été transformé pour accueillir des enfants.

Je redoutais un peu la vie en collectivité ; je m'arrangeai pour passer au Grand-Bornand, dans un des seuls hôtels de l'endroit, le congé de février. J'aurais volontiers continué à y loger pendant la classe de neige, pour me ménager des moments de solitude ; mais il n'en était pas question ; je devais participer à temps plein.

Les choses se passent toujours autrement qu'on ne les imaginait. Les quatre ou cinq jours que je passai seule furent assez moroses ; je fis un peu de ski par mauvais temps. Puis, je déménageai pour rejoindre l'école ; mon nouveau lieu de séjour était aussi confortable que le premier et surtout plus gai. L'instituteur et l'institutrice qui amenaient leur classe aux sports d'hiver pour trois semaines étaient intelligents et agréables, donc leurs élèves très supportables. L'infirmière soignait quelques maux de gorge et la cuisinière nous gâtait.

L'emploi du temps était rigoureux : le matin, on faisait l'école dans des salles aménagées en classes ; le jeudi et le dimanche, on se promenait. L'après-midi, les enfants s'adonnaient au ski avec des moniteurs ; les instituteurs se joignaient à eux, moi aussi ; comme je savais tenir sur des lattes, je jouis d'un certain prestige ; le soir, on organisa quelques veillées, mais en général les enfants étaient fatigués et se couchaient tôt : je pouvais donc me reposer correctement. En un sens, personne ne contrôlait mes activités, mais j'étais venue pour étudier « une classe de neige » : j'observais, je prenais quelques notes. Le matin, j'assistais aux leçons dans l'une ou l'autre classe ; il est même arrivé que, pour quelque raison, l'institutrice me confiât ses élèves ; je crois que je lui rendais service ; surtout, ça l'amusait de mettre à l'épreuve une future inspectrice ; il est vrai que ce n'est pas si facile de « tenir » une classe de cours moyen quand les enfants ne vous connaissent pas et essayent de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Mais l'institutrice ignorait que déjà, pendant la guerre, j'avais enseigné dans des classes de sixième et que je n'étais pas du genre à laisser s'installer le désordre. Pendant les moments de détente, nous discutions sans fin de pédagogie.

La classe de neige avait été soigneusement préparée : pendant plusieurs semaines, les enfants avaient relevé à Suresnes les températures diurnes et nocturnes. Continuant à la montagne, ils constataient qu'il y faisait plus froid et que les différences entre le jour et la nuit étaient plus grandes ; on leur expliqua les variations d'un « climat », selon l'altitude, selon la proximité de l'Océan. Au cours d'une promenade, dans un endroit repéré à l'avance, on observa les couches de terrain. Un après-midi qu'on allait dans un village voisin, Le Chinaillon, les instituteurs avaient distribué dans l'autocar des cartes Michelin assez nombreuses : les élèves devaient y suivre le trajet, repérer les nombreux tournants et diverses particularités ; le lendemain matin, en classe, on aborda le problème des « échelles » cartographiques. Enfin, je garde le souvenir de la visite et de « l'enquête » que les enfants devaient faire au village de différents points de vue : l'habitat, la confection du fromage et surtout l'approvisionnement en eau, fontaines et châteaux d'eau ; ces observations débouchèrent sur l'expérience des vases communicants que ces enfants de neuf-dix ans comprirent très facilement.

Un jour arriva au Grand-Bornand, après s'être annoncée, la directrice de l'École de plein air, Simone Lacapère[7] ; c'était une belle femme brune, entreprenante, à l'esprit vif, connue dans le monde de la pédagogie nouvelle ; elle écrivait dans différentes revues d'éducation. Ses relations avec l'instituteur et l'institutrice étaient empreintes de respect mutuel ; on discutait de la classe avec confiance et passion. Il n'est pas impossible qu'elle ait choisi, pour passer deux ou trois jours parmi nous, une période où j'étais encore là afin de rendre mon stage plus fructueux. Je me rendis compte qu'elle était infiniment plus compétente que moi en ce qui concernait l'école élémentaire. Cependant elle semblait prendre plaisir à nos entretiens ; il est vrai que j'avais moi aussi une solide expérience de l'enseignement ; nous pouvions nous rendre compte ensemble que, de la maternelle à l'université, certains principes pédagogiques restent les mêmes : le respect pour les élèves commande tous les autres : la capacité de l'écoute (empathie), la conscience professionnelle et le savoir qui permettent d'aider les jeunes à progresser. C'était la première fois que je rencontrais en tête à tête, dans le monde des instituteurs, une personnalité de tout premier plan que je pus admirer. Je devais plus tard en rencontrer beaucoup d'autres qui eussent ébranlé en moi le sens de la hiérarchie si je l'avais jamais eu.

De retour à Fontenay, les élèves-inspectrices firent l'une après l'autre un exposé sur leur stage. Le mien, malgré l'apparence touristique du séjour, ne fut pas dénué de perspectives pédagogiques : j'avais rapporté les règlements permettant et régissant les classes de neige. Puis j'essayai de faire partager l'intérêt que j'avais pris à cette nouvelle activité scolaire du point de vue social : des enfants de milieu modeste qui jamais en 1960 ne seraient partis l'hiver en montagne, avaient pu s'adonner aux joies du ski ; ils avaient pris bonne mine et bons muscles ; leur scolarité, loin d'en souffrir, avait été renouvelée par l'expérience d'un milieu nouveau pour eux ; comme les scientifiques, les enfants n'observent que ce qu'ils s'attendent à voir ; dès avant le départ de Suresnes, les maîtres avaient pris en compte l'apport possible de la vie en Savoie. Je dis aussi quelques mots de la méthode d'enquête.

Les derniers mois à Fontenay s'écoulèrent paisiblement. Les élèves-inspectrices se connaissaient mieux, ne se ressentaient guère comme de futures concurrentes à un concours ; les contacts devenaient amicaux. Nous pensions rejoindre nos postes d'origine en attendant de passer, en décembre, l'examen susceptible de changer notre itinéraire professionnel.

Pour les vacances d'été, je préparai des lectures que je n'avais pas eu le temps de faire en cours d'année. Je partis pour le Dauphiné avec une valise de livres. Des cousins me rejoignirent, en compagnie desquels je fis quelques promenades et ascensions dans la région de Briançon. Mon séjour commençait donc agréablement, partagé entre l'étude et la marche à pied, quand je reçus du ministère de l'Éducation nationale un télégramme qui me demandait si j'accepterais de diriger une École normale dès la prochaine rentrée scolaire, à Quimper ou Coutances ; on souhaitait une réponse rapide.

J'étais médusée devant une éventualité que je n'avais jamais envisagée. J'avais suivi le stage de Fontenay pour quitter Douai où je ne voulais pas passer ma vie entière ; voilà qu'on me proposait de m'éloigner encore davantage de Paris ; j'avais pensé faire le sacrifice de quelques années d'inspection pour retrouver dans une École normale le métier de professeur. J’évoquais cette collègue de Fontenay qui avait cherché à me convaincre des beautés de l'emploi de directrice. Autant je me sentais compétente pour transmettre des connaissances, autant je n'éprouvais aucun goût et peut-être aucune aptitude pour l'autorité. En tant que professeur, mes relations avec les trois directrices successives que j'avais connues avaient été bonnes, mais je me savais contestataire en face de tout pouvoir, par exemple lors d'un conseil de discipline. Je ne puis même pas dire que je n'avais pas été tentée par ce métier, je n'y avais jamais songé.

Réglementairement, il est nécessaire d'avoir exercé comme professeur pendant au moins trois ans et comme inspecteur pendant deux ans avant de prétendre à un poste de direction. Or, vers 1960, du côté des Écoles normales de filles, on manquait de directrices et de candidates. Le ministère s'adressait à moi pour boucher un trou, sans doute sur avis favorable de Madame Maugendre, la directrice de Fontenay, qui avait dû être consultée ; elle connaissait mes difficultés pendant la guerre et désirait me donner les chances d'une promotion réparatrice.

M'était-il possible de refuser ? Je me rendis compte assez rapidement qu'on me faisait confiance, ce que me confirma un vieil ami professeur à qui je téléphonai : il pensait que je devais accepter au plus tôt la proposition du ministère. J'avais l'impression qu'on me forçait la main, j'éprouvais plus d'appréhension que d'enthousiasme. L'ami consulté me dit que, si je rendais service à l'administration, « on » ne manquerait pas, plus tard, de s'en souvenir et de m'en savoir gré. « Gardez le télégramme, on ne sait jamais », ajouta-t-il prudent.

En quelques jours, ma destinée changeait. Avant même de passer au ministère, je téléphonai pour donner mon accord, non sans m'inquiéter : pourrais-je retrouver un poste de professeur ou d'inspectrice si l'emploi de directrice ne me convenait pas ? On me répondit que je devais m'engager pour deux ans. Ce que je fis. Quimper ou Coutances ? Je me dis que Coutances était moins éloignée de Paris - sans savoir que le rail et la route étaient si déficients dans cette région. (En 1988, ils le sont encore.)

Me voici donc embrigadée pour la Normandie. Mes vacances prirent dès lors un autre cours : d'abord elles étaient écourtées ; il me fallait rejoindre le poste qui m'était assigné dès la première semaine de septembre. Surtout, l'inquiétude me troubla ; saurais-je m'adapter au nouveau personnage dont on me confiait le rôle ? J'essayai de continuer à lire en vue du concours de décembre, mais mon attention était gênée par l'émotion qui m'étreignait.

Je savais de longue date que les métiers d'inspection et de direction rendaient nécessaire l'usage d'une voiture. J’avais passé mon permis de conduire en juillet 1951, à Douai ; mais n'ayant pas eu les moyens de m'offrir une auto, je n'avais pas touché un volant depuis près de dix ans ; j'eus l'idée, avant de quitter Briançon de prendre une ou deux leçons : ce fut suffisant pour m'apercevoir que j'avais tout oublié et qu'il me faudrait, sérieusement, réapprendre.

Denise Weiller (1959 I FT)

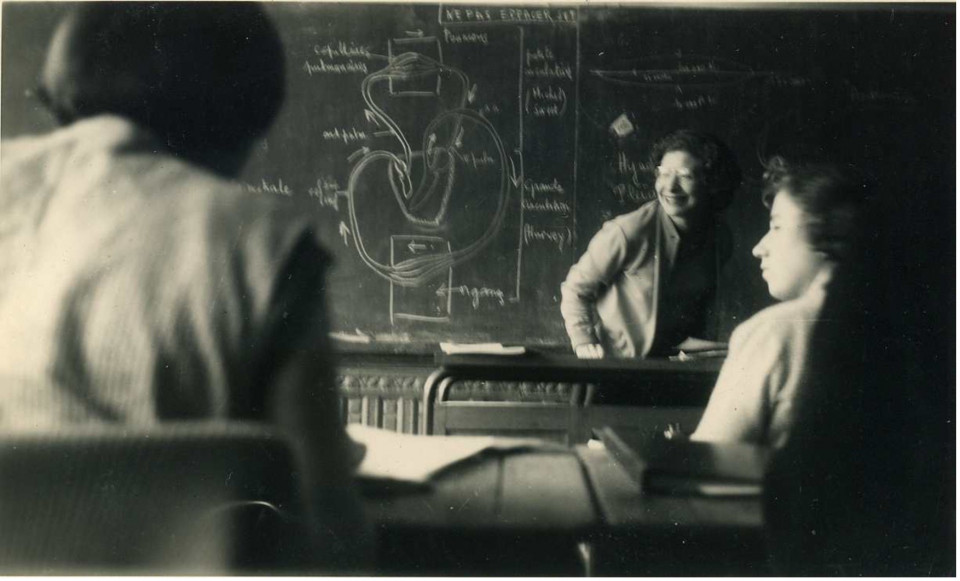

Denyse Weiller. Classe mixte de philosophie-lettres, École normale d’institutrices de Douai, 1955-1956. Photo prise par une élève du 3e rang (les garçons, dont G. Kirscher, étaient au dernier rang). Archive G. Kirscher. Droits réservés. |

Denyse Weiller, une chronologie

1) 1921 - 1945 : Les morts en moi. Souvenirs d’enfance, de jeunesse et de guerre

18 juillet 1921. Naissance de Denyse Weiller, au-dessus du modeste magasin de chaussures tenu par ses parents, rue du Commerce, Paris, 15e.

10 janvier 1928. Naissance de son frère, Jacques.

En 1928, Denyse entre dans les petites classes du lycée Victor-Duruy, puis en 1935, à 14 ans, au Lycée Camille-Sée. Atteinte de scoliose et d’anémie, elle est envoyée en pension à la montagne, en Suisse. A 16 ans, en 1937, elle revient à Paris et fréquente de nouveau le lycée Camille-Sée.

L’été 1939 - elle a 18 ans -, en vacances à Préfailles (Vendée), Jacques manque de mourir à la suite d’une appendicite mal soignée dans une clinique de Nantes.

Après la déclaration de guerre, la mère reste à Nantes avec Jacques et Denyse, qui est inscrite au lycée Gabriel Guist’hau. Après le Blitzkrieg, l’arrivée des Allemands à Paris et à Nantes, l’Armistice du 17 juin 1940, le baccalauréat obtenu le 3 août, c’est le retour à Paris où le père avait continué de tenir le magasin. A la rentrée du lycée, la classe de philosophie est assurée pendant trois semaines par Simone de Beauvoir, puis par la titulaire, Mme [Georgette] Daude.

En cette rentrée scolaire de 1940, les Weiller doivent se déclarer au Palais de Justice, Quai de Gesvres. « Le préposé inscrivit nos noms sur un grand registre, puis il tamponna en rouge, en lettres hautes de deux centimètres, le mot JUIF sur nos cartes d’identité ». Quelque temps plus tard, c’est sur le magasin familial qu’il fallut coller « en lettres noires sur une affiche jaune : JÜDISCHES GESCHÄFT ».

Le 21 décembre 1941, avec l’aide d’un passeur, les Weiller franchissent la ligne de démarcation à Ruffec, arrivent à Marseille, aboutissent à Aix-en-Provence, finissent par trouver un petit logement, 14 rue de Vendôme. Denyse entame des études de philosophie à la Faculté des Lettres.

L’été 1942, après un séjour en Corse, Denyse apprend la nouvelle de la rafle du Vél’d’Hiv. Le 12 novembre elle voit déboucher les soldats allemands à Aix. « A ce moment précis, j’eus envie de tuer... Actuellement encore, avant de juger un meurtrier ou un terroriste - et Dieu sait si je déteste la violence et l’effusion de sang -, je me souviens du 12 novembre 1942 ». En octobre 1942, Jacques, inscrit au lycée (latin, grec), participe à un club littéraire et politique favorable à la Résistance. Le portrait du Maréchal Pétain est décroché dans sa classe. Après la guerre, il avouera à ses parents...

L’été 1943, de proches parents - les Vormuss - sont arrêtés devant leurs enfants et déportés. Les rafles se multiplient. En novembre 1943, en plus de la licence de philosophie, Denyse est reçue au Certificat d’études littéraires classiques. Son cousin Jean Verrier est arrêté à Paris et déporté à Buchenwald. Elle-même échappe de justesse à une rafle, tout comme son père.

L’enregistrement à la Mairie des garçons de seize ans étant obligatoire, Jacques doit quitter le lycée le 15 janvier 44. Il trouve refuge chez des paysans de la Creuse où sont recueillis des enfants du 15e arrondissement de Paris.

Les parents partent se réfugier dans le Cantal, trouvent à louer deux chambres au-dessus d’un bistrot, à Gare-de-Ruines. Denyse passe par Lyon et les rejoint. Elle donne des leçons, sert d’infirmière bénévole, essaie d’approcher les maquisards du Mont-Mouchet qui allaient résister farouchement à la division Das Reich, en reflux vers le nord à partir du 10 juin 44. Les parents apprennent que Jacques a participé avec les FTP aux combats de La Courtine et qu’il poursuit la lutte dans les rangs de l’armée jusqu’à la victoire. Après son retour au civil - il aide son père - puis il doit accomplir l’intégralité de son service militaire normal. De retour à Paris, la famille est démunie. Il faut une autorisation lente à obtenir pour récupérer le magasin dont elle avait été spoliée.

Denyse reprend ses études avec un fort sentiment d’échec : toutes ses tentatives, aussi bien sentimentales que professionnelles, lui paraissent bloquées. L’été 1945, le suicide de son amie d’Aix, Linette, la marque profondément. La mère de Linette, Mania Mavro, peint un pastel de Denyse, en souvenir de sa fille. [reproduit dans le Bulletin 2024-1, p. 73]

Novembre 1945 : Elle soutient son Diplôme d’études supérieures de philosophie, « La finalité et sa signification » (jury : Gaston Berger et M. Jacques Paliard). Après deux échecs à l’agrégation de philosophie, Denyse reçoit enfin, le 3 novembre 1947, et accepte sa nomination à l’École normale d’institutrices de Douai. Elle est nommée « déléguée rectorale » sur un poste de professeur de philosophie. Dès le lendemain, elle se rend à Douai.

2) 1947 - 1984 : Curriculum vitae (ou « les mémoires d’un p’tit prof. », 1947-1984)

- 1947-1959 : professeur de philosophie à l’École normale d’institutrices de Douai (« déléguée rectorale » puis « certifiée » en 1952)

- 1959-1960 : élève-inspectrice à l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses

- 1960-1962 : directrice de l’École normale d’institutrices de Coutances

- 1965-1965 et 1965-1966 : professeur de philosophie, lycée de Saint-Germain-en-Laye puis lycée Villon, Paris.

- 1966-1968 : formatrice de formateurs, professeur de psychologie, École d’État d’éducateurs (Éducation surveillée), Savigny-sur-Orge.

- 1968-1978 : inspecteur-professeur, directrice d’études, École normale d’instituteurs d’Auteuil.

- 1978-1984 : formatrice d’enseignants des classes pratiques, Centre national de formation des inspecteurs départementaux de l’Éducation nationale, Paris.

- 1984 : Retraite.

- 1988 : Publication d’un livre sur son expérience intellectuelle et professionnelle : Psychologie et enseignement, 2 tomes, 2 x 144 pages, Armand Colin, Paris.

Elle consacre son temps à écrire ses mémoires de jeune fille juive sous l’Occupation - Les morts en moi - et ses mémoires professionnels – Curriculum vitae (ou « les mémoires d’un p’tit prof. », 1947-1984) -, mais aussi des récits plus intimes sur la fin de vie de sa mère (1988-1989), de son père (1992), des réflexions sur sa mort à venir et son inquiétude devant l’antisémitisme qu’elle sent revenir. Elle se documente sur la fondation de l’État d’Israël, sur le procès de Maurice Papon. Deux courts récits d’une expérience minuscule, d’une part l’aventure d’une baigneuse, simple traduction qu’elle fait d’une nouvelle d’Italo Calvino (« L’avventura di una bagnante », Gli amori difficili, Mondadori, 1993), d’autre part « La douche » expriment, comme en une métaphore de la condition de sa propre vie, la montée, ici progressive, là soudaine, d’une anxiété qui s’ajoutait à celle de voir diminuer ses propres facultés intellectuelles. Denyse Weiller s’est résolue au suicide le 24 avril 2001. Elle a été inhumée, en présence d’un rabbin, au cimetière parisien de Bagneux.

Gilbert Kirscher, professeur de philosophie honoraire à l’université de Lille, 2024.

Première publication de l’extrait des mémoires professionnels de Denyse Weiller et de "Denyse Weiller : une chronologie" de Gilbert Kirscher : Bulletin de l'association des élèves et anciens élèves des Écoles normales supérieures de Lyon, Fontenay-aux-Roses et Saint-Cloud, n°2, décembre 2024, p. 22-32.

[1] Cette indication ne peut être confirmée pour Mme Maugendre, elle est exacte pour sa fille, professeure agrégée d’anglais, selon Thérèse Bouché-Picart (1959 L FT) et la famille de Monette Martinet née Keim (ENS-PSL 1937 l), philosophe et secrétaire générale de l’École. Thérèse Bouché a retrouvé son prénom (Denise) et la date de déportation vers Sarrebruck et Ravensbruck par le convoi du 6 juin 1944, jour du débarquement de Normandie, après détention au fort du Hâ et transfert à Romainville. Matricule 43100. Denise Maugendre « retrouve ses parents en mai 1945 et […] part vivre en 1947 au Royaume Uni avec son époux, Mr Coppock. [Elle est] devenue sujette britannique. » Source de T. Bouché : Yaëlle Arasa, L'école des femmes, Victor Hugo et Hélène Boucher, Deux lycées parisiens, 1895-1945, L'Harmattan, 2013, p. 404 et 413. Confirmation de la déportation : Fondation pour la mémoire de la déportation. Merci à Étienne Balibar pour son aide. (Note des éditrices).

[2] Sur l'esclavage, j'ai retrouvé la même polémique dans Le Monde en janvier 1989.

[3] Voir l’hommage de Jean Pihan dans la revue du MRAP, Droit et liberté, n°415, octobre 1982, p. 7 : https://archives.mrap.fr/mediawiki/images/7/72/Dl82_415_7.pdf (Note des éditrices)

[4] En 2024 : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) « Le Coteau ». (Note des éditrices).

[5] http://www.cliniquedelaborde.com/la-clinique.html. (Note des éditrices).

[6] Je raconte d'autres anecdotes sur le Coteau dans mon livre Psychologie et enseignement, A. Colin, 1988, tome II, p. 132.

[7] Dictionnaire biographique Le Maitron, notice de Jacques Girault : https://maitron.fr/spip.php?article136243. (Note des éditrices).