Témoignage de Jean-Louis Le Gouët

Promotion 1970, Sciences, Saint-Cloud

De Pont-Aven, où j’ai passé mon enfance, mes parents instituteurs, issus de l'EN de Quimper au début des années 30, demandent leur mutation pour Brest, afin de m’éviter l’internat lorsque sera venu le moment d’entrer au lycée. Ils nourrissent aussi l'espoir de me voir poursuivre mes études dans le tout nouveau Collège Universitaire, devenu ensuite Université de Bretagne Occidentale, puis mener ma vie sur place, dans la « grande ville » du Ponant. Mais le sort en décide autrement. Ma scolarité au lycée de Kérichen se prolonge jusqu’en Math Sup. Mes profs m’encouragent alors à prendre le chemin de la capitale. Comme celle de Bécassine, ma cousine bretonne, mon aventure parisienne débute dans les beaux quartiers. Rue de la Pompe d’abord, où je prépare le concours en Spé B' au Lycée Janson de Sailly ; sur les coteaux de Saint-Cloud ensuite, où la résidence de l’école fait un peu tache au milieu des belles villas, entre la rue de la République et l’avenue Pozzo di Borgo. Comme à la plupart de mes condisciples, internes comme moi, venus eux aussi du fond de leur province, rien ne m’est plus étranger que cet environnement huppé.

Année de préparation à l’agrégation, et dernière année au 2 Pozzo di Borgo, côté sud. Le feuillage jaunissant et un livre sur l’étagère datent la photo : automne 1973. Le livre ITT, l’état souverain d’Anthony Sampson, est paru au moment du coup d’État de Pinochet.

Année de préparation à l’agrégation, et dernière année au 2 Pozzo di Borgo, côté sud. Le feuillage jaunissant et un livre sur l’étagère datent la photo : automne 1973. Le livre ITT, l’état souverain d’Anthony Sampson, est paru au moment du coup d’État de Pinochet.

Lorsque j’entre à Saint-Cloud en septembre 1970, mai 68 n’est plus qu’un lointain souvenir pour la plupart des nouveaux normaliens : après deux ou trois ans de préparation intensive, nous venons de réussir un concours difficile, ce qui nous promet la poursuite de nos études dans de bonnes conditions. C’est un sentiment de délivrance qui domine, chez moi et chez mes camarades de promotion. Par ailleurs, mai 68 a été balayé par l’élection d’une chambre introuvable, dès le mois de juin, et par l’arrivée d’un banquier à la tête de l’État en 1969 : cela ne donne pas vraiment matière à rêver.Quelques gauchistes, proclamés tels, hantent encore, il est vrai, les couloirs de Pozzo ; élèves pour certains d’entre eux, simples squatters pour d’autres, garçons et filles mêlés. Ils représentent tout au plus un folklore qu’il est difficile de prendre au sérieux.A mes yeux cependant, l’atmosphère de l’École est davantage marquée par la méfiance, voire l’hostilité entre disciplines : entre scientifiques et lettreux bien sûr, mais aussi, à l’intérieur de ces grandes catégories, entre philosophes et lettres modernes, lettres modernes et lettres classiques, entre mathématiciens et physiciens, chimistes et sci-nateux. Attitude puérile, triste et dérisoire, mais reflet également d’ambitions nourries par une hiérarchie supposée entre les domaines de la connaissance. Il est vrai aussi que chaque groupe tend à creuser son sillon, dans une crainte frileuse des labours conduits dans le champ voisin.

L’engagement politique apporte un certain remède à cette désolante division. Moi-même, élève de physique, j’adhère rapidement à l’UEC, ce qui me permet de franchir la barrière dressée entre scientifiques et lettreux. Je me lie ainsi à Pierre Bergounioux (69 L SC) et rencontre aussi Jean-Yves Pautrat (69 L SC), Alain L’Homme (70 L SC), Jean-Pierre Fussler (69 L SC), Francis San Filippo (69 L SC). Grâce à eux, je découvre Faulkner, Barthes, Chomsky et Bourdieu, mais aussi Bachelard, Kuhn et Koyré. Plus légèrement, je me souviens d’avoir découvert le mot « callipyge » au détour d’une discussion entre mes camarades lettreux, revenant d’une conférence donnée par Julia Kristeva. L’engagement politique d’un seul suffit d’ailleurs à propager une certaine perméabilité entre communautés cloisonnées : ainsi quelques-uns de mes collègues physiciens, peu intéressés par l’UEC, bénéficieront, avec moi, d’un petit cours d’initiation à la linguistique dispensé par Pierre.

Sur le plan politique le bilan reste maigre, même si la présence communiste est incontestable. Elle s’affirme en particulier par la table où nous étalons chaque matin, à l’entrée du « petit pot », L’Huma du jour, avec un certain succès de vente d’ailleurs. Des réunions, quelques distributions de tracts à la sortie de la gare de Saint-Cloud, une participation régulière aux manifestations, mais pas beaucoup de prosélytisme finalement auprès des autres élèves. L’existence du « grand frère » soviétique nous donne il est vrai une sorte de légitimité institutionnelle. Jean Durin (54 L SC), enseignant de russe à l’école, dispense son savoir bien au-delà des rangs de l’UEC. Le russe apparaît en ce temps-là comme une langue d’avenir…

En 1970, la séparation géographique entre sciences et lettres, exilant les unes à Orsay et les autres à Nanterre, date de quelques années seulement. L’unité perdue survit à Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses pour quelque temps encore, et j’en suis fort heureux, avant d’être malheureusement balayée par le déménagement des scientifiques à Lyon.

Le déplacement quasi-quotidien à Orsay, par Ville d’Avray, Versailles, Jouy-en-Josas et le Christ de Saclay, a toutefois le mérite de passer en bordure d’un haut lieu de mes rêves d’adolescent : le Centre d’Études Nucléaires, symbole pour les lycéens des années soixante de l’essor prodigieux de la « Big Science » après-guerre. Chez des voisins, parce que mes parents ne sont pas encore équipés, j’ai vu à la télévision la « Bataille de l’eau lourde », de Jean Dréville. Frédéric Joliot, constructeur de Zoé, y tient la vedette, le même Frédéric Joliot dont la disparition en 1958 avait, je m’en souviens, affligé mes parents. Le souvenir de la cour en terre battue de l’école où nous habitions reste attaché à cette disparition, et aussi au passage dans le ciel noir de Pont-Aven d’une étoile filante que mon père assurait être Spoutnik 1.

C’est dit : je serai chercheur au CEA. A mon statut de normalien je dois l’autorisation de préparer simultanément maîtrise de physique et DEA de physique nucléaire. A la rentrée 1972, tout juste deux ans après mon entrée à Saint-Cloud, je commence ma thèse de troisième cycle à l’Accélérateur Linéaire de Saclay. Il me reste deux ans de salaire assurés, voire trois, si j’obtiens une cinquième année. Et c’est bien ce que j’ai obtenu, quittant l’École, agrégation et doctorat en poche, sans avoir besoin de rechercher une quelconque autre source de financement.

Finalement, je me suis détourné de la « Big Science » et de ses accélérateurs de particules, aux équipes de recherche trop volumineuses, et me suis orienté vers les expériences de physique atomique de dimensions plus humaines, alors dynamisées par l’invention récente du laser. Ma transition vers la « physique légère », je la dois, et je lui en suis profondément reconnaissant, à Claude Audoin (54 S SC), qui m’accueillit pendant un an au Laboratoire de l’Horloge Atomique, alors installé sur le campus d’Orsay. Je pus m’y initier à la spectroscopie laser tout en rédigeant ma thèse sur les hautes énergies.

Ce changement d’orientation masque une unité profonde, celle de la physique quantique, à laquelle m’a initié de bonne heure la lecture, à l’automne 68, du petit « Que Sais-je » consacré à la Mécanique Ondulatoire par Jean-Louis Destouches, élève de Louis de Broglie. L’auteur y présentait la physique quantique comme indéterministe dans l’espace réel, tout en reconnaissant le caractère déterministe de la fonction d’onde dans l’espace de Hilbert. L’idée d’indéterminisme me laissa perplexe et circonspect. Elle heurtait mes jeunes convictions rationalistes. En même temps, elle narguait le sens commun, ce qui me plaisait assez. La phase des fonctions d’onde se signalait comme la marque distinctive de l’espace où elles évoluent, saint des saints soustrait à toute observation directe. Or, à ce cœur interdit du monde quantique, un cours de Pierre Jacquinot, en 1972 je crois, me laissa entrevoir un possible accès expérimental, simple, et sur un montage de taille humaine. C’est donc spontanément vers le Laboratoire Aimé Cotton (LAC), dirigé alors par Pierre Jacquinot, que se sont portés mes pas.

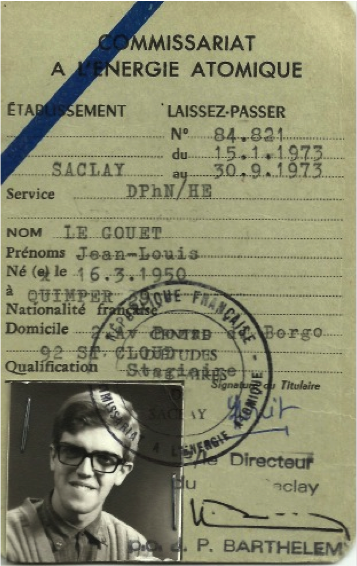

Laissez-passer du CEN de Saclay.

Laissez-passer du CEN de Saclay.

Pour accéder au labo, désigné comme Département de Physique Nucléaire / Hautes Énergies (DPhN/HE), situé à l’extérieur des barbelés, à l’Orme de Merisiers, Direction de la Physique, et ouvert aux quatre vents, je n’en ai pas besoin. C’est pour la cantine, à l’intérieur des clôtures, qu’il est indispensable. Installé en 1967 sur le campus de l’Université Paris-Sud à Orsay, le LAC a occupé, du début des années cinquante à la fin des années soixante-dix, une position de premier plan, tant par la qualité de sa production scientifique que par la mission ambitieuse confiée à son directeur. En 1962, Pierre Jacquinot est en effet appelé à la tête du CNRS, alors que le gouvernement vient de décider de donner un nouvel élan à la science française et d’assigner un rôle central au CNRS. La direction de l’organisme et celle du laboratoire, dont Pierre Jacquinot reprend les rênes en 1969, s’entrelacent pour associer étroitement le destin du LAC à celui du CNRS. Le classement du laboratoire comme unité propre de recherche (UPR) du CNRS reflète ce lien privilégié.

Recruté au CNRS, affecté au LAC, j’y ai passé toute ma vie professionnelle, jusqu’à ma retraite en 2015. C’était sans doute une coupable illusion de prétendre entrebâiller la frontière entre la réalité perceptible et l’espace des fonctions d’onde. Il n’empêche que j’ai vécu au LAC des années exaltantes, dans un climat de liberté peu commune, compromis seulement vers la fin par le pouvoir croissant des « managers », et je suis jusqu’au bout resté fidèle à la physique quantique, à ce terrain de jeu troublant, toujours capable de déjouer l'intuition la plus exercée.

Jean-Louis Le Gouët (70 S SC)

Ce témoignage a été initialement publié dans le Bulletin de l’Association des élèves et anciens élèves des ENS de Lyon, Fontenay, Saint-Cloud, 2019, n°2 .

.