Pierre DAUBIGNY (98 L FC), Mon trousseau, récit d'apprentissage

Ces lignes sont rédigées par un ancien élève de l’ENS Lettres et sciences humaines (promotion 1998), devenu « homme de théâtre ». Homme de théâtre, c’est chic. Et ça permet de continuer à se chercher, entre jeu d’acteur, dramaturgie, mise en scène et lumière. Cette étiquette m’a servi pendant dix ans à dissimuler la longue transition que j’effectuais. Parvenu à l’âge de quarante ans, je me définis comme « éclairagiste de spectacle vivant ». J’étais formé pour être un intellectuel, me voici technicien. Je voudrais raconter ici ce paradoxe : c’est précisément ce creuset de l’ENS qui m’a poussé malgré moi à me reconnaître une « différence ». Loin d’avoir empêché mon changement de cap, ces années de scolarité m’ont fourni une boîte à outils suffisante pour me permettre de prendre en main ma vie professionnelle.

Je m’empresse de le dire, il n’y avait chez moi nulle trace de « vocation » pour les arts de la scène. Comme beaucoup de mes condisciples, je n’avais de vocation que celle de premier de la classe, avec tout ce que cela suppose d’opiniâtreté, mais aussi d’oubli de soi. Lorsque j’ai « intégré » comme on disait alors, en 1998, je n’avais aucune attirance particulière pour le théâtre, me fantasmant, à la rigueur, en écrivain : le genre condensé, qui drapait son manque de méthode de travail et l’irrégularité de sa production derrière des considérations stylistico-psychologiques. Bref, je n’étais guère heureux avec mon talent. Tout stupéfait d’être là, provincial complexé mais peut-être fort en gueule, je n’avais jamais rien demandé. Puis un jour de cette première année ils sont venus me voir. Ils faisaient du théâtre depuis leur plus jeune âge (je n’aurais jamais fait cela), avaient fréquenté les conservatoires de musique (j’avais fréquenté les terrains de sport), avaient des opinions sur ce qui se jouait alors à Paris et ailleurs (moi non) : ils m’aimaient bien, ils avaient envie de m’associer à leurs aventures. Gens fins, cultivés, drôles, fantaisistes, fêtards, qui me faisaient place dans leur cercle ? j’ai foncé, avec toute mon énergie, inemployée depuis la fin de la classe préparatoire.

Il m’est arrivé depuis, à de nombreuses reprises, de raconter mon parcours à des élèves et des étudiants. J’ai toujours raconté que mes camarades m’avaient choisi parce que je savais bricoler et qu’eux, purs esprits, ne savaient pas. C’est faux. Je ne savais pas bricoler. Au fait, qu’est-ce que « bricoler » ? J’entends par là transformer la matière pour la faire correspondre à une idée, et transformer en retour l’idée pour l’accorder à la matière. Le tout avec un principe de grande économie. Bricoler, ce n’est pas seulement savoir utiliser ses mains, c’est aussi accepter de mettre en œuvre son idée sans avoir tout ce qu’il aurait fallu pour cela. C’est un état d’esprit. À l’époque, je ne théorisais pas sur le bricolage. Mais comment apprendre à bricoler ? En ce temps-là, internet arrivait à peine, les tutoriels n’existaient pas. C’est d’un temps révolu que je parle, presque inimaginable pour moi. Pour la première fois peut-être, j’ai appris des choses sans les livres. Je les ai apprises de gens qui n’ont pas pour autant été mes maîtres, mais des passeurs de savoir-faire. Ces gens se trouvaient là, hors des salles de cours : étudiants hors-normes, personnels de l’École affectés à l’entretien des bâtiments, aux espaces verts. Sans le faire exprès, je me suis installé à une place que j’occupe toujours : celle d’intermédiaire, dialoguant d’un côté avec des ouvriers, de l’autre avec des intellectuels. J’ai appris une nouvelle façon d’apprendre, un rapport à l’erreur dont je pense pouvoir dire qu’il est à la fois plus intransigeant (quand ça ne marche pas, on ne peut pas dissimuler cet échec sous un éloge de l’aporie) et moins effrayant (on s’y met à plusieurs pour que ça marche, et chacun sait qu’il y a toujours un moment où ça ne marche pas). J’ai ainsi construit deux ou trois accessoires de fortune pour des spectacles. J’ai mis les pieds dans des répétitions. Et j’ai contracté le virus des coulisses, tout le folklore d’un certain théâtre s’est emparé de moi. Jusqu’à l’épisode du slip léopard.

Nous étions en 1999, j’avais rejoint la joyeuse bande qui, groupée autour de Judith Le Blanc (98 L FC), montait La Comédie du langage de Jean Tardieu, avec un parti pris de joyeuse désinvolture. J’y remplissais quelques rôles, qui m’étaient échus au fur et à mesure des défections. Et Gérald Garutti, en conférencier bouffon détaillant au public les divers rituels conjugaux du retour à la maison, me chauffait les planches pour une arrivée triomphale en slip léopard. Je peux dire que de ce jour-là ma vie a changé. Désormais mes professeurs me regardaient d’un autre œil, des gens dans l’ascenseur me disaient « ah je vous ai vu, vous étiez formidable ». Leur rire m’a donné une place. Désormais j’étais un artiste. Mon génie jusqu’ici coincé dans sa bouteille d’encre pâteuse, éclatait au grand jour. Celui-là, de surcroît, m’était livré avec une méthode de travail : me considérant comme un parfait outsider, j’étais avide d’apprendre, et multipliais les exercices. Je me suis jeté à corps perdu dans le théâtre. J’y ai passé des week-ends, des vacances, j’en ai totalement négligé l’année dite de pré-agrégation, j’ai séché la plupart de mes cours de fac, et étonnamment mes notes ne cessaient de s’améliorer. J’éclosais1. Toute éclosion supposant un nid, je vois aujourd’hui que le mien était fort douillet. J’éclosais d’autant plus facilement que je restais nuit et jour dans ce giron qu’était pour moi l’École. Il faudrait un jour en sortir, ce moment-là n’était pas venu.

N’ayant de limites que celles de mon enthousiasme, j’ai construit des décors de plusieurs mètres de haut pour la somme de zéro franc, en cette préhistoire d’avant l’euro. Palettes dérobées sur des chantiers, cartons négociés avec une usine de Massy, peintures récupérées, boulonnerie et accastillage achetés à mes frais, une fois pour toutes et conservés jalousement pour réemploi futur. J’explorais la dramaturgie avec les mains en faisant des décors, avec le corps en jouant. Toujours centré sur le texte, je découvrais qu’il peut se faire chair, que le théâtre est toujours hybride, « un mulet » comme dit Michel Vinaver. Nous avons monté nos productions, nous les avons jouées dans la salle Marguerite Cordier, nous allions voir ce que faisaient les autres, nous avons fait nos premières tournées. Le théâtre universitaire était un théâtre de la joie et de l’amitié. Nous passions des après-midis à lire des pièces nouvelles, j’ai découvert nombre d’auteurs de théâtre là-bas, sous le séquoia de l’avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses.

Lorsque l’École, en 2000, a déménagé à Lyon, j’étais de la génération charnière, celle à laquelle Sylvain Auroux (67 L SC), Francine Mazière (60 L FT) et Christine de Buzon (71 L FT) ont tant accordé d’attention, peut-être parce que nous étions l’échantillon de cellules souches à partir de quoi devait se construire le corps de la nouvelle École. Le déménagement à Lyon marque encore aujourd’hui pour moi le début d’une structuration. Je crois que pour les artisans de ce déménagement, il était important de donner aux élèves les moyens de leurs ambitions, fussent-elles inavouées ou inconscientes. « Car là où je vais, il faut déjà qu’à proprement parler je sois », cette citation de Wittgenstein était le slogan du déménagement. Vous voulez faire du spectacle ? Hé bien, faites-en, voici une salle équipée (le Théâtre Kantor), voici des bureaux pour vous, voici la porte du mien, entrez et discutons.

Le Crime du XXIe siècle d’Edward Bond (ENS LSH, 2003).

Mise en scène : Pierre Daubigny, assisté de Valérie Louys (2003 L SH).

Décor : Raphaëlle Le Pen (2002 L SH).

Lumière : Matthieu Lefrançois (99 S LY).

Musique : Les Emeudroïdes (Clément Canonne (2002 L SH), Roméo Monteiro, Joris Rühl.).

Accessoires : Ganaël Papillon (2001 L SH).

Expo photo : Ania Szczepanska (2002 L SH).

Communication : Elsa Devienne (2003 L SH).

Peinture : Mehdi Stambouli.

Avec Nicki Barnes, Olivier Normand (2003 L SH), Anne Pellois (96 L FT), Jean-Philippe Pichon.

Autrement dit des élèves de l’ENS LSH, de l’ENS de Lyon (Sciences), des étudiants étrangers, des étudiants du CNSM de Lyon, des personnels de l’ENS LSH.

De gauche à droite : Olivier Normand (03 L SH), Anne Pellois (96 L FT), Jean-Philippe Pichon.

Pendant deux ans, j’ai occupé une place relativement marginale dans cette implantation : en effet j’ai consacré une année à l’agrégation, la suivante à un séjour en Russie. Durant l’année d’agrégation, j’entretenais la flamme en sourdine : entre deux colles, j’allais aux séminaires de Jean Goldzink (57 L SC) sur Marivaux, à l’atelier de jeu d’Enzo Cormann, à l’atelier d’écriture d’Hédi Kaddour, aux premières réunions de l’association EN Scène ! portée sur les fonts baptismaux par mes camarades pendant que je passais l’agrégation. Il me fallait conserver un lien avec la pratique vivante de la dramaturgie dans tous ses états. Je suis parti en Russie l’année suivante pour réfléchir. À mon retour en France il était clair que je voulais faire du théâtre, et pour cela retourner à Lyon, en faire au sein de l’École.

Le jeune département Arts mené par Hédi Kaddour ne comptait pas encore d’élèves, nous en tenions lieu. La liberté de ton qui y régnait, l’énergie qui s’y échangeait, ont baigné mes apprentissages de ces années-là. Qu’on songe que j’ai eu la chance coup sur coup de prendre part à des master classes de Claude Stratz, François Chattot, Denis Podalydès, Luc Bondy ; de jouer dans un spectacle dirigé par Lukas Hemleb ; de faire un stage avec Jean-Pierre Vincent ; de prendre part à une dizaine de courts-métrages sous l’impulsion de Muriel Teodori. En Scène ! et le département Arts étaient des projets dont nous nous sentions coresponsables. C’est le privilège de ceux qui essuient les plâtres.

Je jouissais alors d’un privilège un peu secret : je possédais une clef du Théâtre Kantor, un « passe ». Je ne divulguerai pas le nom de la personne qui m’avait remis un jour cette clef, mais je lui conserve aujourd’hui toute ma reconnaissance. Je pense à ce qu’a dit un jour Ariane Mnouchkine parlant de ses débuts aux étudiants de l’ENSATT : elle racontait le grand problème des jeunes années, qui est de trouver un lieu pour répéter, mettre en œuvre, expérimenter. La personne la plus importante, disait-elle, c’est celle qui accepte de vous donner la clef du théâtre pour venir répéter quand c’est fermé. Elle n’a aucune raison de le faire, elle ne vous doit rien, vous ne lui servez à rien, pourtant elle le fait : c’est elle qui vous permet de travailler.

Ce « passe » du théâtre n’est guère resté au fond de ma poche. J’ai fait là mes premières mises en scène. Plus que tout j’ai appris la technique, surtout la machinerie et la lumière. Et je ne pourrais raconter cette période sans rendre hommage à Jean-Philippe Michaud, régisseur du Théâtre Kantor et qui est aussi la personne avec laquelle je me suis le plus disputé dans ces années-là. Il m’a transmis son savoir, son savoir-faire : nos personnalités et nos parcours si différents se sont liés. Il n’était pas un maître, non, il ne voudrait pas qu’on dise cela. Mais il était un passeur. Je ne théorisais pas mon apprentissage de la lumière, il n’était pas temps de cela.

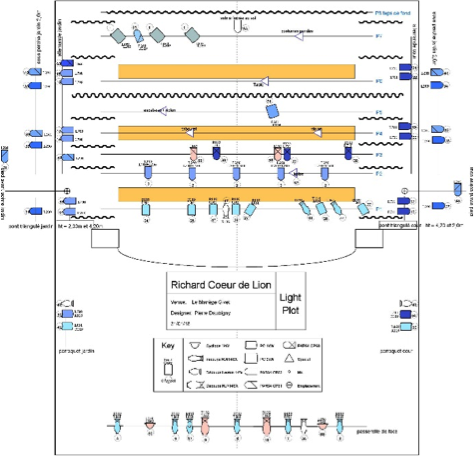

Deux façons de noter la lumière : à gauche pour Brèves de Pinter (mise en scène Robin Holmes, ENS LSH, 2002), à droite pour Richard Cœur de Lion (mise en scène Juan Kruz, Opéra de Reims, 2018). Deux projets que j’ai mis en lumière, à quinze années d’intervalle. |  |

Nous avons embarqué dans nos aventures des élèves de l’ENS Sciences, alors distincte (sous le nom d’ENS de Lyon), des gens du quartier, les menuisiers et peintres des services bâtiment, des techniciens du service audiovisuel, et jusqu’aux agents de sécurité. On se connaissait, ils hochaient la tête quand on leur parlait de notre nouvelle lubie, mais ils venaient quand même nous prêter main-forte, de jour ou de nuit. Lorsque l’édifice périlleux que nous avions voulu échafauder menaçait de s’écrouler, faute de temps, d’anticipation ou d’argent, la porte du bureau de direction s’ouvrait toujours, un matin, et on trouvait ensemble des solutions avec Sylvain Auroux (67 L SC) et Jacques Deschamps. Je me rends compte seulement aujourd’hui qu’ils développaient là une véritable pédagogie, dosant leurs refus, nous mettant face à nos responsabilités, avec beaucoup d’exigence mais une bienveillance de tous les instants. Je crois aujourd’hui que cette place que j’ai trouvée là-bas, celle d’un « ancien » qui anime la vie culturelle de l’École, m’était en fait donnée. Ils ne savaient peut-être pas que je ne continuerai pas dans la voie universitaire, mais ils savaient qu’ils me fournissaient les outils pour faire ma vie autrement. Je conserve une très grande tendresse à l’égard de ces personnes qui ont accepté de favoriser un projet encore naissant et qui déviait de sa trajectoire initiale. En quittant l’École, j’avais un arsenal théorique et pratique à ma disposition. Quelques discussions avec Jean-Loup Rivière, qui arrivait alors, m’ont permis de prendre pied ailleurs, dans l’inconnu.

Sorti dans le monde, j’y ai fait d’autres rencontres, et tout en tentant de poursuivre ma thèse qui courait pourtant loin devant moi, je consacrais mon temps à faire mes premiers pas sur la scène professionnelle, tout en donnant des cours à l’université. Durant quelques années, j’ai porté comme une marque d’infamie cette vie d’artiste et de technicien qui prenait le pas sur mon travail de thèse. Je ne faisais pas carrière dans de grands théâtres, je bricolais, toujours, avec de petites compagnies. Puis très logiquement cette double vie m’a conduit en 2006 à une dépression d’épuisement. Il y avait, enfin, une limite. Mis en demeure de choisir, j’ai choisi, au terme de quelques mois, de m’aventurer pour de bon dans la carrière des arts. Aujourd’hui je travaille avec plusieurs structures en théâtre et en opéra.

J’ai conservé durant quelques années une activité régulière d’enseignement. À l’invitation de Gérald Garutti, je suis ainsi intervenu ponctuellement, pendant quelques années, à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) puis à Sciences Po Paris dans le cadre d’ateliers. Puis avec Anne Pellois (96 L FT) nous avons mis sur pied une master class de trois jours à l’ENS de Lyon, consacrée à la lumière de théâtre, une expérience qui m’a apporté une immense joie. L’attention des étudiants et le point où nous avons poussé le travail en trois jours ont validé à mes propres yeux une compétence acquise en même temps que la légitimité de mon parcours accidenté.

Mais la régularité des interventions entrait en contradiction avec la nature de ma profession : je ne parvenais plus à concilier l’emploi du temps des cours avec les résidences et tournées. J’ai donc exploré d’autres voies. J’ai conduit depuis 2012 une dizaine de projets artistiques globalisés avec la compagnie lyrique Les Monts du Reuil en région Grand Est, essentiellement en milieu rural. Plus récemment, avec mon ancienne condisciple Valérie Louys (2003 L SH), nous avons commencé à mener ensemble des projets artistiques avec ses élèves du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers (Seine Saint-Denis). Je parle là d’une véritable aventure, dans laquelle je refuse d’arriver avec un spectacle clef en main (pour l’art il n’y a pas de passe-partout). La dramaturgie, élaborée avec les élèves et leur enseignante, se précise, s’articule, trouve sa lumière, sort des frontières qu’on lui avait tracées. Ce qui s’y passe me passionne.

Pierre DAUBIGNY (98 L FC), 15 avril 2019

La pratique du théâtre dans nos ENS successives a une longue histoire jusqu’à la refondation à Lyon de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud sous le nom d’ENS Lettres & sciences humaines. Cette École fut la première à disposer d’une salle, le théâtre Kantor, dont l’équipement est de niveau professionnel.

Nous remercions Pierre Daubigny d’avoir donné son témoignage sur la suggestion de Céline Bignebat.