Jean-Louis Benoit à Saint-Cloud, archives de l’auteur

Jean-Louis Benoit était jusqu’en 2015 maître de conférences en littérature médiévale à l’Université de Bretagne-Sud (UBS) à Lorient. Sa thèse a pour titre L’art littéraire dans les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci (1997), et son HDR est intitulée Dire l’indicible (2009). Il a dirigé la publication des actes du colloque La Vierge Marie dans la littérature française : entre foi et littérature (2014).

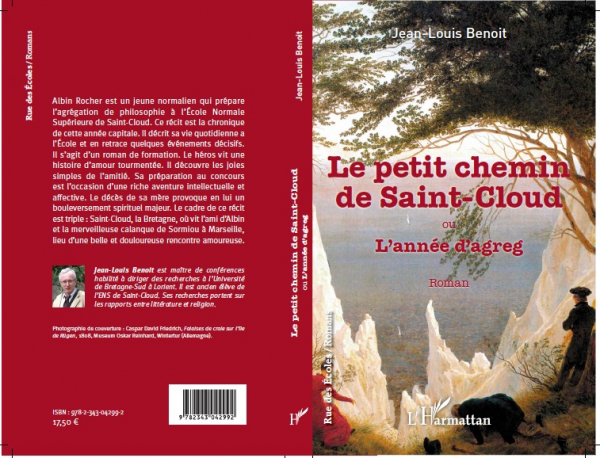

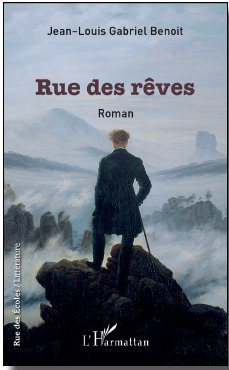

Outre ses recherches, il a publié deux romans, Le petit chemin de Saint-Cloud ou l’année d’agreg, Paris, L’Harmattan, coll. « Rue des écoles. Romans », 2014 et, cette année, Rue des rêves, Paris, L’Harmattan, coll. « Rue des écoles. Littérature », 2017.

Ces deux romans mettent en scène un normalien prénommé Albin et ont, selon leur auteur, « un fort contenu autobiographique » même si la fiction est située quelques années après les années d’Ecole de Jean-Louis Benoit. Nous remercions l’auteur d’avoir choisi les extraits et les éditions L’Harmattan de nous autoriser à publier les pages 10 à 15 du Petit chemin de Saint-Cloud ou l’année d’agreg ainsi que les pages160 à 166 de Rue des rêves, suite du précédent roman.

* * *

SAINT-CLOUD

Extrait du Petit chemin de Saint-Cloud ou l’année d’agreg, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 10-15.

Le petit chemin de Saint-Cloud : couverture

Pour nous à l’Administration, il est indispensable d’avoir sur place des élèves afin de pouvoir attribuer les chambres, en fonction des demandes. Vous n’ignorez pas que la résidence est petite, que nous ne pouvons même pas répondre cette année à toutes les demandes de chambre.

– J’avoue que j’ignorais ce problème, confia Albin.

– Eh bien, il existe ! continua M. Jolivet, à tel point mon pauvre ami, que je ne sais pas où vous caser… vous êtes en quelle année ?

– En troisième année, répondit Albin, je prépare l’agrég de philo…

– Agrégatif en plus ! s’exclama l’administrateur, en levant les bras. Alors, écoutez-moi bien, je ne vais pas jouer à vous faire peur. On ne va pas vous laisser à la rue. On trouvera bien le moyen de vous loger, mais une chose est sûre, vous devrez vous contenter d’une thurne double ; les thurnes individuelles sont toutes occupées déjà par des agrégatifs comme vous. Eux, ils sont arrivés à temps et je ne pense pas qu’ils s’ennuient beaucoup, comme vous avez l’air de le craindre. Je crois même pouvoir dire que beaucoup d’entre eux travaillent déjà d’arrache-pied.

Albin se sentait confus et ne savait que répondre. Il ne pouvait s’empêcher de donner raison à l’interlocuteur, qui lui parlait rudement, mais sans mépris, ni véritable agressivité. Incontestablement, il était dans son tort et c’était par pure négligence, doublée d’une certaine paresse, qu’il n’avait pas tenu compte de la lettre l’informant de la date de rentrée des internes. Il n’imaginait pas que les places étaient comptées. Il n’avait pas l’impression qu’il en avait été de même les années précédentes et croyait naïvement que les agrégatifs avaient le droit sacro-saint d’avoir une chambre individuelle, privilège qui, à sa connaissance, n’avait jamais été contesté et qu’il attendait avec impatience depuis deux ans. Il était pourtant facile de concevoir que le nombre de chambres étant limité, leur disponibilité dépendait grandement des demandes. Si celles-ci étaient plus nombreuses – et cela pouvait varier d’une année sur l’autre – les chambres, et singulièrement les chambres individuelles, seraient réservées à ceux qui en feraient la demande les premiers. L’internat n’était nullement un droit des élèves mais seulement une possibilité offerte par l’École. Cette année là, à n’en pas douter, avait vu une recrudescence des demandes, peut être parce que le nombre d’agrégatifs avait augmenté en raison de quelques redoublements imprévus, peut-être parce que les élèves avaient choisi en plus grand nombre la solution de l’internat, infiniment plus économique qu’une chambre en ville à Paris ou à Saint-Cloud.

Il ne lui restait plus alors qu’à s’estimer heureux de trouver néanmoins une chambre, fût-elle double. M. Jolivet s’affairait à consulter son tableau et finit par lui tendre une clé en lui disant :

– Voilà ce qu’il me reste. Vous partagerez votre chambre, la 428, avec un première année de Lettres modernes. J’essaie quand même de mettre des littéraires ensemble. Je pense que vous vous entendrez mieux avec lui qu’avec un Béotien de scientifique. Et je crois qu’il rentre assez souvent dans sa famille. Ça vous permettra au moins d’avoir quelques week-ends tranquilles.

Albin caressa un dernier espoir. Peut-être était-il tombé sans le vouloir sur un « cothurne » (un camarade de chambre) d’une espèce rare et convoitée : le cothurne fantôme. C’est-à-dire un élève qui est censé partager votre chambre, mais qui n’a une existence que nominale, car il habite ailleurs en réalité, et ne fait que de brèves apparitions symboliques à l’internat. Cela permet à quelques élèves d’occuper en fait une chambre individuelle. Le procédé étant interdit et facilement repérable, cette situation était toutefois assez rare et il ne fallait pas trop y compter. Il prit donc ses bagages et alla s’installer dans la thurne 428. La porte était fermée, le fameux cothurne était absent pour le moment. Nous étions un samedi, il avait dû partir quelques jours. Après avoir soulevé le rideau roulant avec la bruyante manivelle, il découvrit une chambre semblable à toutes les autres par le mobilier : deux grands bureaux, deux modestes armoires en bois verni clair, deux fauteuils abîmés, une chaise, des étagères de rangement, en guise de bibliothèque, – la sienne était vide pour le moment – deux lits contre les murs opposés. Chaque chambre était couplée avec une autre, avec laquelle on communiquait par une espèce de vestibule où se situaient deux lavabos, une douche et un w.-c. Ainsi quatre élèves vivaient dans une sorte de petite communauté : deux « cothurnes » et leur deux « co-blocs » correspondants. La chambre, en tout cas, était bien rangée et ce cothurne inconnu semblait soigneux. Sur son bureau on ne pouvait voir qu’une petite collection de magazines : Le Nouvel Observateur surtout, et deux revues d’art qu’Albin feuilleta avec une certaine indiscrétion. Il jeta le même regard curieux sur la bibliothèque. Empilés sur le sol, faute de place sans doute, il reconnut les volumes blancs de l’Encyclopaedia Universalis, et sur les étagères, les livres étaient soigneusement classés par taille ou par collection ; il observa plusieurs volumes de la Pléiade : Gérard de Nerval, les Romantiques allemands, l’œuvre complète de Molière, de Victor Hugo et de Paul Valéry. Il vit encore plusieurs livres d’art et quelques ouvrages en allemand. À n’en pas douter, son cothurne était un bibliophile cultivé, et sans doute assez riche, qui fréquentait la belle littérature, bien enveloppée dans la coûteuse collection de la Pléiade. Lui-même avait toujours reculé devant l’achat de volumes dans cette précieuse collection. Bien que fasciné par les beaux livres, il s’était le plus souvent contenté de satisfaire son amour de la lecture par des ouvrages moins onéreux. Il n’avait consenti à des achats importants en ce domaine que quand cela lui était imposé par une nécessité universitaire. En philosophie c’était souvent le cas, la plupart des œuvres n’étant accessibles que dans des éditions relativement chères. Pour le reste, et en particulier en littérature, il accumulait les livres de poche qui s’entassaient, sans grâce, sur les rayons de ses diverses bibliothèques.

Le jour baissait maintenant. Il fallait s’installer et essayer de s’adapter à cette nouvelle situation. En fait ce n’était pas tant cette cohabitation qui l’effrayait. Depuis deux ans il y était habitué. Il avait partagé pendant son année de licence, puis son année de maîtrise, une chambre, la même, au premier étage, avec un excellent camarade de khâgne : François, étudiant de lettres classiques. Le « cothurnage » n’avait pas posé de problèmes particuliers. François était le modèle discret et accommodant, prêt à se faire tout petit pour ne pas déranger, qui présentait l’avantage inestimable d’être un couche-tôt, gros dormeur et lève-tard, espèce paisible entre toutes. En effet, le rythme de sommeil et de travail étant le principal risque de conflit dans une cohabitation de longue durée. On pouvait s’arranger sur bien des choses mais comment supporter un camarade qui reste régulièrement à veiller à son bureau quand vous voulez éteindre la lumière pour dormir ? De ce point de vue, l’entente avec François avait été exemplaire car Albin aimait se coucher de bonne heure et avait besoin d’un long temps de sommeil. Qu’en serait-il cette année ? Cela le préoccupait, d’autant plus qu’il aurait beaucoup à travailler et qu’il ne pourrait plus s’échapper fréquemment, comme il l’avait fait les années précédentes, pour de longues escapades marseillaises.

IV

Dehors, devant lui, la cime des arbres bougeait doucement. Quelques bruits légers de la rue décoraient le silence. Dans une belle demeure, une vitre lointaine s’éclairait. On imaginait une vie calme à laquelle il était difficile de résister. Il se laissa absorber par la beauté du soir, par le crépuscule. En contrebas, passait le petit chemin qui longeait le bâtiment de l’école. Une ruelle piétonne, très étroite, comme il en existe peu dans les villes. Il l’observa avec intérêt comme s’il la découvrait. En vérité, elle était très pittoresque. Les arbres des propriétés voisines ainsi que ceux, plus rares, de l’école, la cachaient à moitié, mais on apercevait quand même quelques passants nonchalants, allant et venant sous les cris des oiseaux.

Il avait sans doute tort de s’inquiéter quand « la vie est là simple et tranquille », comme dit le poète. Le poème de Verlaine « le ciel est par-dessus le toit … » lui revenait tout entier à l’esprit. Il correspondait si bien à l’espèce de paix mystérieuse qui s’établissait en lui. Une paix étrange puisqu’elle semblait provenir de quelques perceptions insignifiantes : des toits, des maisons, des chants d’oiseaux, des branches, une douce pénombre et surtout, vue d’assez haut, une petite ruelle insolite dans la ville, le petit chemin qu’on rêve de prendre et qui vous conduirait, sous ses feuillages, vers une promenade irréelle.

À la différence de Verlaine, toutefois, cette espèce de révélation paisible ne débouchait pas sur un cruel remords :

« Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ? »

Il n’avait pas de violents reproches à se faire. Sa jeunesse, il la vivait sans se poser de graves questions, sans insouciance non plus. Il avait toujours trouvé inexact de dire que la jeunesse est insouciante. Cela dépendait tellement des individus ! Il était inutile d’en dégager des lois générales. Cependant si l’on voulait essayer de le caractériser (lui-même il essayait parfois de le faire) et, à travers lui, de caractériser les jeunes de sa génération, deux mots venaient à l’esprit : le sérieux et la curiosité. Autour de lui, il en voyait beaucoup de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui vivaient sérieusement. La plupart, et pas seulement dans le milieu particulier qui était le sien, étaient préoccupés par leur avenir, leurs études, leur vie matérielle, cela sans angoisse excessive en général mais avec la volonté de bien faire, d’être raisonnable. Un sérieux qui n’excluait pas bien sûr la bonne humeur, la facétie et le rire.

Ils étaient aussi curieux (Albin, le premier), vivant chaque expérience nouvelle avec intérêt. Cet abandon confiant dans l’instant présent s’accompagnait de la joie de découvrir, dans les événements de la vie, une saveur nouvelle. Cela pouvait conduire les plus marginaux d’entre eux à des explorations risquées mais le plus souvent, cette tendance, tempérée par la raison, nourrissait une saine ferveur devant la vie, pleine d’espérance et de force.

Il fit son lit avec les draps et les couvertures qu’il trouva soigneusement pliées et préparés à son intention sur le matelas, et se coucha rapidement. Il était seul dans la chambre et même dans le bloc, ses voisins étant, eux aussi, semblait-il, absents. Malgré son cou endolori, il trouva rapidement le sommeil. Les souvenirs du voyage, les impressions de lecture, la satisfaction de retrouver un univers familier se conjuguaient et l’attiraient dans ce refuge fragile. Le lendemain matin, il alla rapidement récupérer plusieurs cartons contenant des livres et diverses affaires, qu’il avait laissés dans la chambre qu’il habitait l’année scolaire précédente, avant les vacances, au premier étage. Il trouva la chambre occupée par deux élèves de physique qui étaient en train de déjeuner. Ils l’aidèrent à transporter ses cartons dans son nouveau logement. Ils avaient laissé sur les murs de leur chambre les reproductions d’œuvres d’art qu’il avait lui-même choisies, en particulier cette « Madeleine repentante » de Ribera, qu’il aimait tant. Les posters de François étaient là aussi : une œuvre peu connue de Botticelli et les tableaux les plus célèbres de Fra Angelico. François avait été pendant deux ans son fidèle cothurne. Cette année, nouveau marié, il avait décidé, évidemment, de prendre un petit appartement à Suresnes, où il essaierait de concilier la vie de couple et celle d’agrégatif de lettres classiques. Ce n’était pas la façon la plus tranquille, pour un couple, de vivre sa première année, d’autant plus que sa femme, Elise, une ancienne khâgneuse de Marseille, elle aussi, préparait l’agrégation de géographie à Saint-Cloud, où elle était auditrice libre.

© Editions L’Harmattan

* * *

SOIRÉE DU GROUPE TALA À SAINT-CLOUD

Extrait de Rue des rêves, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 160-166.

Le soir même, François, son ami agrégé de lettres classiques, qui habitait avec son épouse et sa petite fille dans un appartement au Vésinet, vint le chercher pour une soirée avec le groupe chrétien, dit « groupe tala » (ceux qui vont-t-à la messe). François aussi avait commencé une thèse, en accord avec ses orientations spirituelles. Il faisait un doctorat à la Sorbonne avec André Mandouze, un spécialiste de patristique sur l’édition d’un texte d’un père de l’Eglise : Tertullien. Ils ne s’étaient pas revus depuis longtemps et échangèrent quelques nouvelles. François se montra dubitatif face aux multiples activités d’Albin et lui fit à peu près les mêmes recommandations qu’Hervé. Albin, malgré toute l’amitié qui le liait à son vieux camarade marseillais, ne lui fit aucune confidence sur ses tergiversations sentimentales et se contenta d’évoquer les textes de malades qu’il avait recueillis à Laragne. Il n’avait pas envie de répandre son histoire à tous les vents et de passer encore pour un adolescent irrésolu et immature, qu’il était pourtant, il fallait l’admettre. François, de son côté, était bien installé dans sa vie d’adulte et parlait d’abondance de son épouse, jeune maman agrégée de géographie, qui pouponnait encore pendant quelques semaines leur petite Pauline avant de faire son stage dans un lycée de la région parisienne.

Le soir même, François, son ami agrégé de lettres classiques, qui habitait avec son épouse et sa petite fille dans un appartement au Vésinet, vint le chercher pour une soirée avec le groupe chrétien, dit « groupe tala » (ceux qui vont-t-à la messe). François aussi avait commencé une thèse, en accord avec ses orientations spirituelles. Il faisait un doctorat à la Sorbonne avec André Mandouze, un spécialiste de patristique sur l’édition d’un texte d’un père de l’Eglise : Tertullien. Ils ne s’étaient pas revus depuis longtemps et échangèrent quelques nouvelles. François se montra dubitatif face aux multiples activités d’Albin et lui fit à peu près les mêmes recommandations qu’Hervé. Albin, malgré toute l’amitié qui le liait à son vieux camarade marseillais, ne lui fit aucune confidence sur ses tergiversations sentimentales et se contenta d’évoquer les textes de malades qu’il avait recueillis à Laragne. Il n’avait pas envie de répandre son histoire à tous les vents et de passer encore pour un adolescent irrésolu et immature, qu’il était pourtant, il fallait l’admettre. François, de son côté, était bien installé dans sa vie d’adulte et parlait d’abondance de son épouse, jeune maman agrégée de géographie, qui pouponnait encore pendant quelques semaines leur petite Pauline avant de faire son stage dans un lycée de la région parisienne.

Et le bébé, comment allez-vous faire ? demanda Albin, inquiet.

Le bébé ? Eh bien, on va faire comme Marie et Joseph !

Comme Marie et Joseph ? Qu’est-ce que tu racontes ?

Oui, on va le mettre à la crèche !

Albin esquissa un sourire, alors que François éclata de rire à sa propre plaisanterie.

Bon, tu viens ce soir au groupe tala ? Le Père Latour sera là. On va discuter, prier, assister à la messe. Ça te dit ?

Rien de bien exaltant, coupa Albin

Tu me déçois. Dieu a horreur des tièdes. Je te croyais plus ou moins converti.

C’est vrai, je suis converti et pourtant, j’ai du mal avec la pratique. Je préfère prier seul. Me retrouver avec un groupe m’est encore bien difficile. Et puis, la flamme s’est presque éteinte. Je n’ai aucune ferveur. Je crois parce que je veux croire mais l’émotion a disparu. Après la mort de ma mère, j’étais exalté. Tout me semblait simple et intense. Maintenant les choses de la foi me laissent insensible. C’est grave docteur ?

Je ne suis pas docteur. Je me donne trois ans pour l’être, ni en médecine, ni en théologie d’ailleurs. Mais je peux te répondre en théologien, quand même. Ce que tu vis est décrit dans tous les traités de spiritualité. Tu as vécu une expérience spirituelle forte qui a changé ta vie, tu as reçu une grâce de conversion sans doute par l’intercession de ta mère. Dieu t’a fait un signe. D’une certaine façon il a montré un peu son visage. Maintenant, il se cache, il te demande de retourner au régime ordinaire, à la foi pure et dépouillée de ses faveurs sensibles. Chez les mystiques, c’est encore pire, c’est la nuit de la foi. Ils mangent à la table des pécheurs. Thérèse de Lisieux, par exemple, a vécu les dernières années de sa vie, harcelée par les questions et les doutes des athées. Aucune consolation affective et sensible, seulement une vie douloureuse, dans la conscience des arguments obsédants des incroyants, des adversaires de la foi et de l’Eglise. Elle a tenu bon. Elle dit au Seigneur : « Cette souffrance, cette douleur de ton absence je te l’offre. Je continue de t’aimer et de croire en Toi contre vents et marées. » Elle a écrit ses plus beaux textes dans cet état de sécheresse, plus pénible pour elle que les souffrances physiques qu’elle endurait en les offrant à Dieu pour la conversion des pécheurs.

Merci pour cette belle homélie, mais je ne suis pas à cette altitude spirituelle. Moi je suis mon petit bonhomme de chemin et je le trouve bien caillouteux, ça me fait mal aux pieds.

C’est comme ça que l’on va au Ciel, avec un caillou dans la chaussure. Je ne sais plus qui a eu cette belle formule, Bernanos peut-être. Bon, en attendant, ce chemin pourrait te conduire jusqu’à la thurne 421, celle de Jacques qui nous reçoit ce soir à 19h. A 20h, on va dans une salle de l’église Stella Matutina pour la messe, puis on partage un repas, d’accord ?

Ok.

Ils se retrouvèrent une dizaine chez Jacques, un physicien en cinquième année, qui faisait de la recherche en physique nucléaire. Il était d’une bonté et d’une simplicité exemplaires. François n’hésitait pas à se moquer de lui en disant sur un ton ironique ce qui ressemblait à un compliment :

Alors chez ce saint homme, on est sûr d’être accueilli charitablement.

On y retrouva son alter ego Patrice, lui aussi agrégé depuis belle lurette en sciences naturelles et qui avait profité de sa quatrième année non pas pour faire une thèse comme tout le monde, mais pour préparer le concours d’entrée à l’ENA. Chose très rare pour un « natu » (naturaliste). En effet, il est courant que les élèves de l’ENS présentent l’ENA, mais ce sont presque exclusivement des littéraires et des historiens. Il faut croire que c’est un préjugé de réserver l’entrée de cette école aux littéraires puisque Patrice avait fort bien réussi.

Il n’était donc plus élève au sens strict de l’Ecole de Saint-Cloud, mais rien ne lui interdisait de revenir participer à ce groupe chrétien qu’il avait animé et littéralement porté depuis trois ans. On était donc heureux de se retrouver. Outre Patrice et Jacques, il y avait au total dix élèves, ce qui est peu, mais bien suffisant dans une petite chambre de la résidence. La plupart étaient des nouveaux venus avec une légère majorité de littéraires, pour quatre scientifiques : un mathématicien et trois « natus ». Etrange mystère de rencontrer dans ce petit groupe toujours une bonne participation des naturalistes. Il fallait bien admettre que l’observation attentive de la nature, de la Terre (géologie), de la vie (biologie animale et végétale) pouvait conduire à Dieu, n’en déplaise aux matérialistes et scientistes. Autre particularité cette année, deux jeunes filles étaient présentes au moment des prières. C’étaient deux étudiantes en anglais, auditrices libres qui préparaient l’agrégation. Elles étaient venues sur l’invitation d’un agrégatif d’anglais qui leur avait parlé de cette réunion. Sans doute les connaissait-il suffisamment pour savoir que les questions spirituelles les intéressaient. Après de rapides présentations, le Père Latour proposa, avant toute discussion, de prier ensemble. Jacques ne demandait pas mieux. Pour lui, c’était là l’essentiel, bien plus important que tous ces bavardages, source de conflits et de perte de temps. Il installa sa traditionnelle bougie, plaça son icône préférée : Christ Lumière du monde sur la table de son bureau et demanda à chacun de s’asseoir.

Plusieurs s’assirent sur les deux lits, d’autres sur les chaises et les tables. Jacques et Patrice s’installèrent sur un tapis à même le sol. Le Père Latour dit un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie », repris par les participants, puis invita le groupe à une prière silencieuse que l’on pouvait interrompre comme on le souhaitait par un chant de louanges ou la lecture d’un passage de la Bible. On se plia volontiers à la règle. Albin essayait de se concentrer sur la belle icône, un peu hiératique, de Jésus afin de raviver sa piété, endormie à son grand regret. D’autres fermaient les yeux. On sentait, en tout cas, une paix réelle qui se répandait sur les membres du groupe et envahissait la chambre comme une brume fraîche. Au bout d’un moment, une des deux filles se leva et se mit à entonner un chant qu’Albin ne connaissait pas. L’autre fille et deux garçons le reprirent. Le chant était très joyeux. Il disait :

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

Elles frappaient dans les mains en souriant, si bien que quelques élèves les suivirent. Le silence était brisé mais nullement la prière. Le Père Latour intervint :

Vous avez reconnu sans doute un passage d’Isaïe qui annonce la venue du Messie libérateur de Jérusalem. C’est un chant du Renouveau charismatique.

Une des chanteuses répondit :

Oui, nous faisons partie de la Communauté de l’Emmanuel.

Albin avait entendu parler de ce mouvement dans l’Eglise qui s’inspirait de ce qui se faisait chez les protestants évangéliques et pentecôtistes. Ce simple chant suffisait à faire tomber le dernier préjugé qu’il avait contre cette spiritualité. C’était joyeux, en effet, vivant et animé. On aimait bien bouger, prier avec son corps et son âme à la fois. Cependant, cela restait enraciné dans la foi de l’Eglise, dans la Bible, dans les fondamentaux : l’Eucharistie, les Sacrements, le culte marial. L’autre fille enchaîna avec un chant en anglais qu’Albin connaissait bien. Il s’agissait du célèbre Amazing Grace utilisé dans toutes les liturgies chrétiennes. Cette jeune fille, Laura, le chanta en solo, en anglais, de manière fort recueillie et touchante. Le silence revint sur le petit groupe enveloppant les prières personnelles de sa mystérieuse beauté. La ferveur augmentait et pouvait se lire sur les visages. Jacques prit sa Bible et après l’avoir rapidement feuilletée, lut un passage de l’Evangile de saint Jean (8, 7-8). C’était le fameux récit de la rencontre avec la femme adultère, présentée à Jésus par les scribes et les Pharisiens. Un élève posa une question insolite. Il reprit d’abord le texte :

Mais Jésus se baissant se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils persistaient à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d’entre nous qui est sans péché lui jette la première pierre ! » Et se baissant de nouveau, il écrivit sur le sol.

Eh bien, mon Père, je me demande ce que Jésus écrit sur le sol avec tant d’insistance. Cela m’étonne d’autant plus que Jésus n’a jamais rien écrit, contrairement à beaucoup de fondateurs de religion qui soit écrivent, soit sont le dépositaire d’un texte sacré.

Le Père Latour, interpellé par ce jeune « naturaliste », était ravi de pouvoir faire avec les élèves un brin d’exégèse :

Voilà une question intéressante. A mon avis, on ne trouve pas de réponse dans les ouvrages des Pères de l’Eglise. Peut-être fait-il des dessins avec un doigt nous pouvons tous le faire lorsque nous nous ennuyons. Ce serait une manière de dire aux Pharisiens qui veulent le piéger : « je ne vais pas me laisser prendre dans vos filets. Je garde une distance avec vous ». Effectivement, il les renvoie sans leur donner satisfaction. Au contraire, il les accuse, eux qui se faisaient accusateurs.

Le Père Latour n’avait pas répondu vraiment à la question. Un autre élève, un scientifique, prit la parole :

Que viennent leur montrer les Pharisiens ? La loi écrite, la Torah, la Loi de Moïse, qui dit qu’il faut lapider la femme adultère, dans le Deutéronome, je crois. C’est une façon de voir si Jésus respecte la Loi, dans ce qu’elle a de plus radical. Or que fait Jésus ? Il écrit. Qu’écrit-il ? Une nouvelle loi qui va s’opposer à la loi ancienne. Quelle loi ? Une loi d’amour, une loi de miséricorde, une loi invisible présente dans les cœurs, la loi qu’il incarne lui-même, non pas la tolérance du péché mais celle du pardon.

Ce garçon avait parlé avec une espèce de ferveur contenue et une rigueur logique, assez impressionnantes. Le Père Latour ne put s’empêcher de le féliciter et de le remercier de cette interprétation remarquable. Il ajouta :

Je la replacerai dans une prochaine homélie ou dans un article de théologie. Je suis content de constater que le niveau ne baisse pas dans le groupe des « talas ». Qu’en penses-tu Albin, toi le nouvel agrégé de philo ?

Ça me plaît. J’aime aussi ces petits détails de l’Evangile qui me prouvent l’authenticité de ces récits. Cette description de l’attitude de Jésus, c’est réaliste et vrai, ça ne s’invente pas.

Après un long moment de prière, tout le monde se rendit dans l’église Stella Matutina dans le quartier huppé de Saint-Cloud. Cette église d’architecture contemporaine figurait une étoile, appellation traditionnelle de la Vierge Marie dans les litanies de la Vierge.

François pendant la marche qui amenait ces pèlerins vers le lieu de culte ne manqua pas de citer Péguy.

Etoile du matin, inaccessible reine

Voici que nous marchons vers votre illustre cour

Et voici le plateau de notre pauvre amour

Et voici l’océan de notre immense peine

Pas mal, dommage que mon cothurne Hervé ne soit pas des nôtres. Il adore les références littéraires et il connaît bien Péguy, regretta Albin.

© Editions L’Harmattan

Ce témoignage a été initialement publié dans le Bulletin de l’Association des élèves et anciens élèves des ENS de Lyon, Fontenay, Saint-Cloud, n°1 (2017) p. 48-54.